東京財団政策研究所 柯隆氏:

私だけではなく李克強首相もこの数字が信用できないので、李克強指数(「電力消費量」「鉄道輸送量」「銀行融資」で経済実体を把握)が作られたわけです。それはそれとして、世界銀行に勤めていた中国人のアナリストは、中国政府が出している実質成長率から2ポイント引くと中国の実際の成長率に近いのだろうと指摘していて、私はその見方が正しいと思います。22年の2.9の成長は、実際は0.9ぐらいの成長しかなかったのでは。本来であれば共産党が出した目標は必ず達成しないといけないわけです。実際に発表された経済成長率は統計局が一生懸命頑張っても目標には達しなかった。それぐらい厳しい状況だったのです。

――ゼロコロナ政策を突然やめると言った。これでは持たないと考えたからか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

中国経済がなぜこんなに減速したかというと、そもそも構造問題が残っていた上、ゼロコロナ政策が個人消費を抑えて投資も伸びないという状況を作ったわけです。2.9%の成長をもし実際にしていたならばゼロコロナ政策は転換しませんでした。0.9か1%ぐらいしか成長していなくて、それ以上いくと水面下に落ちるわけだから、それで急遽何の準備もなく薬もない中で解除して大惨事になり、多くの高齢者が亡くなったわけです。

――6万人ぐらいの死者が出たと突然発表された。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

火葬場の前で行列して火葬を待っている人数で言うと数十万人亡くなったと思います。コロナの関連死という定義が狭いです。WHOの幹部が指摘したわけですから。持病があって交通事故を起こして交通事故死した人は、交通事故死ではなく持病で死んだというような乱暴な定義はやめたほうがいいと思う。

――春節でたくさんの人が地方に帰っている。感染爆発はまだ当分続くと見た方がいいか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

これから大きな山を迎えます。なぜかというと、春節になると帰省するわけですが、多くの人が農村や小さな町の実家に戻るわけです。地方はもともと医療設備が脆弱なわけですから、きちんと治療を受けられない。しかも中国の農村は都市部以上に高齢化しています。農村の高齢者の死亡がこれから急増する可能性があって、本来ならば不要不急の外出はやめろと。でも今回はむしろ奨励している。高齢者を人間の盾として使うやり方は暴挙だと思う。

――中国は7、8%といった高成長国ではなくなった。4、5%の中成長はするだろうと見ていたが、いきなり2、3%になったというインパクトは大きい。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

もともと中国はいろいろな成長政策をすることによって何とか景気を保ってきたわけですが、コロナのこの状況の中で今全部逆転しているわけです。これは中国だけの問題ではなく、グローバル経済にとっても大きなインパクトがあると思います。

――一番注目しているのは若年層の失業率の高さか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

今の中国のファンダメンタルズを見ると潜在成長率は5%強ぐらいと見られています。それを下回った成長となるとおのずと失業率は上がるわけです。この統計のおかしいところは12月に失業率が下がったということになっているわけです。統計局の記者会見でアメリカの記者が質問しましたが、全く答えていません。22年12月の実際の失業率が多分20%を大きく上回ったのでしょう。

――若年層の失業率が20%となると社会的には不安が広がる。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

ゼロコロナ政策が何にダメージを与えたかというと中小零細企業なのです。中小零細企業は雇用創出に一番貢献します。それがたくさん倒産した。ゼロコロナで個人が消費落ち込むわけだから。これからの問題は、一旦企業が倒産してもう1回創業するには時間かかるということです。2023年の中国経済が一体どうなるか、少し楽観的な見通しもありますが、課題も大きいです。

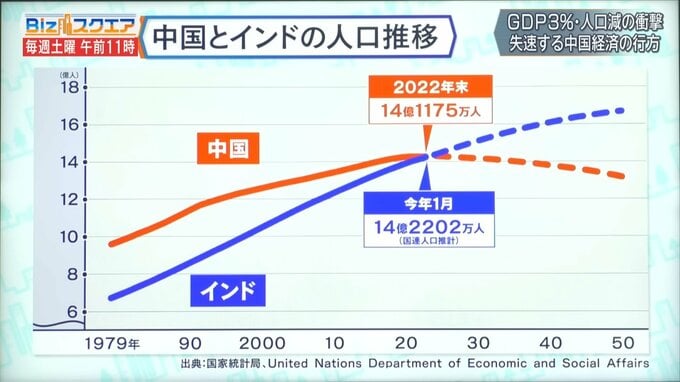

人口減とともに少子高齢化が加速。主要因は一人っ子政策転換の遅れ

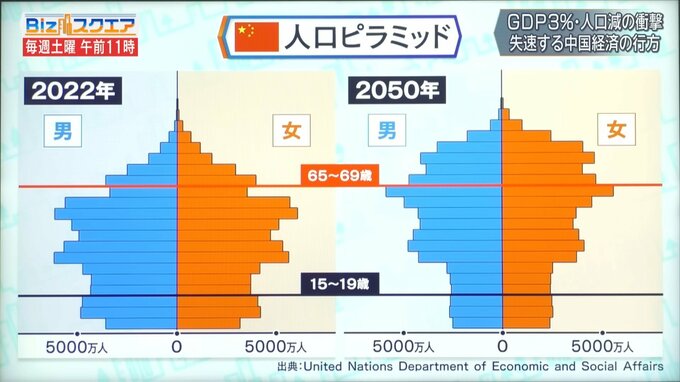

もう一つ衝撃的だったのが人口減少だ。インドに逆転され、しかも少子高齢化が急速に進んでいる。中国国家統計局が発表した2022年末の総人口は14億1175万人で、前年より85万人減少した。人口が減るのは多数の餓死者を出した1961年の大躍進運動以来61年ぶりで、中国は少子高齢化とともに人口減少社会に入ったと見られる。出生数は建国以来最少だった2021年より少ない956万人で、初めて1000万人を割った。2022年の人口は65歳以上が2億978万人で全体の15%を占めているが、2050年になると少子高齢化が一段と進み、65歳以上が30%に及ぶと予測されている。

――この高齢化のスピードは日本よりも早い。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

人口減少の一番の原因は、一人っ子政策の転換が大幅に遅れたことです。もう一つの負の遺産が、40年間続いた一人っ子政策によって男女のバランスが崩れていて、20歳代以下の男性が女性より3000万人以上多くなりました。特に農村では女の子が生まれると労働力にならないし、嫁いでしまうので、人工流産して男の子を産みたいわけです。結果的に3000万人多くなりました。これから3000万以上の男性が結婚できない。相手が見つからないわけだから。これも出生率を下げる大きな要因になります。

――簡単に少子高齢化に歯止めはかからないということか。