殴る蹴るではなく…“罰走”や“精神的な痛み”を与える指導

専門家は、暴力が禁止される中、ブラック部活の中身は変化しているという。

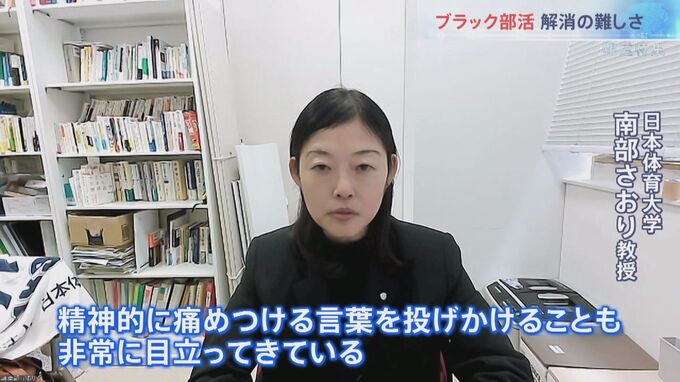

日本体育大学 南部さおり 教授

「体罰、いわゆる殴る蹴るではなく、体を痛めつけるような指導をするということが傾向としてあります。例えば、罰走ですね。試合で負けたからということでグラウンドを何十周も追加で走らせるなど、そういった形で痛みを与えるっていう方法に変わってきたんじゃないかなということがあります。

それから精神的に痛めつけるような言葉を投げかけるということも、非常に目立ってきています」

背景には、手段を選ばず、勝てばいいという顧問らの姿勢があるという。

日本体育大学 南部さおり教授

「大きな大会で成績を残すということが、ひいては生徒のためにもなるし、学校のためにもなるし、保護者のためにもなるというふうな考えによって、どんどん推し進められていくということがあるんじゃないかと思います。結果を残さなければならないというふうに顧問が思う」

体罰・パワハラ的指導の監督 意識を変えさせた10年前のできごと

鹿児島県立川内高校。県内有数の進学校だが、一方で、部活動も盛んだ。中でも強豪のバスケットボール部。その指導法が注目されている。

鹿児島県でウナギの養殖業を営む田中俊一さん。田中さんは、バスケット部の監督だ。この学校では、教員の負担を減らす意味でも、一部の部活を外部指導員に頼っている。30年間、指導してきた田中さん。以前は、体罰を交え、パワハラ的な指導をしていたという。

田中俊一 監督

「実際、私も昔は、厳しい指導がありました、体罰も。絶対しなきゃダメだろう!というネガティブな発想は確かにあった。“何でいかないんだ!”という、そういう表現ですよね」

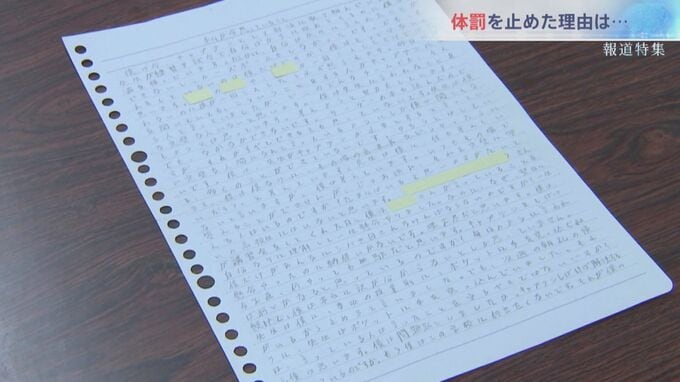

ところが10年前、田中さんの指導法を変えさせる事件が起きた。大阪市の桜宮高校のバスケ部キャプテンが自殺。「なぜ僕だけがあんなにシバきまわされなければならないのですか?」などと書かれた顧問への手紙が見つかった。

田中俊一 監督

「僕も、本当にこれじゃいかんなという意識にさせられたんですよね。もう絶対にやっちゃいけないと思いました。ダメだから怒るんじゃなくて、もっと違う方法はないかなという考え方、そこが大事だと思います」

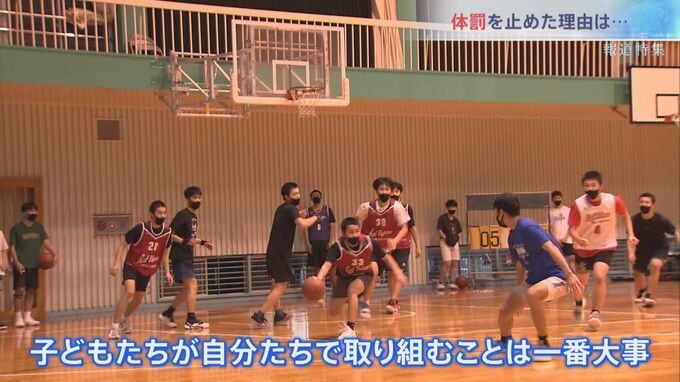

田中さんは、体罰やパワハラ的な指導をやめた。練習は、平日1時間半、休日2時間半と、短時間に。週1日の休養日も設けた。そして何より、生徒の自主性を重んじる指導法に変えた。

声掛けは最低限に。自分のプレーを振り返るための問いかけにできるだけ絞る。そうすることで、部員たちが自ら学び、成長できるようになったという。

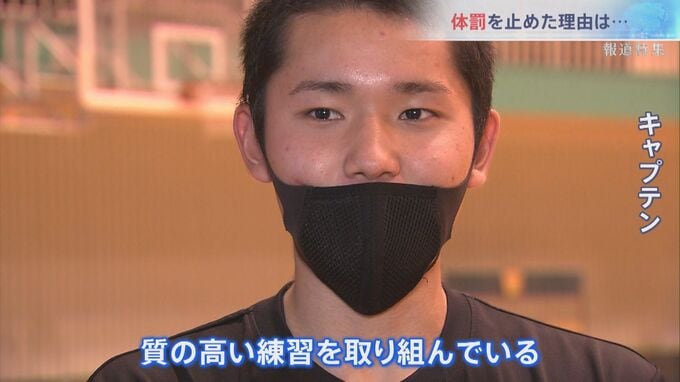

バスケ部キャプテン

「練習でダラっという時間帯が一日で必ずどこかあると思うのですが、誰かが声を出して、もう一回集中し直して、質の高い練習を取り組んでいます」

バスケ部は毎年のように、県大会の優勝を争っている。

田中俊一 監督

「子どもたちが自分たちで取り組むということが一番大事。子どもたちがしっかりすればいい。しっかり目標を持って、この練習でいいのかな? この状況で今のがベストだったのか? そりゃ失敗はしますよ。失敗をいい方向にさせていくのが指導者の仕事ですよね」