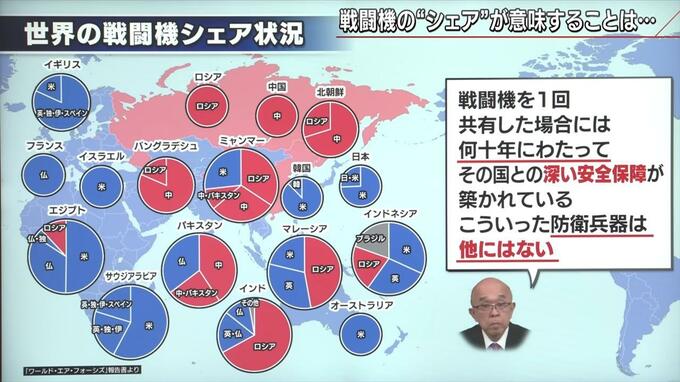

■戦闘機の輸出は輸入した国を影響下に置くことができる

新しい“同盟”関係を結ぶうえで一つのツールとなるのが、防衛装備品や武器の供与だ。ロシアの一方的なウクライナ侵攻に対し、国連安保理の非難決議にインドが棄権するのはロシアから武器を輸入していることが一つの理由だとも言われている。番組では各国がどこから戦闘機を調達しているかを調べてみた。やはりアジアを見ると地政学的にロシアと中国から“面倒を見てもらう”国が思ったより多いことが分かった。

兵器の中でも戦闘機は最もその国の技術の粋を集めたもので、輸入した国はメンテナンスや部品供給、訓練で輸出国に頼らねばならない関係になるという。その戦闘機を日本は初めてアメリカ以外と共同開発する。その国の1つが“日英同盟”を結んでいるイギリスなのだ。(もうひとつの共同開発の相手はイタリア)

英国王立防衛安全保障研究所 日本特別代表 秋元千明氏

「兵器の輸入側にとっては影響下に置かれる、輸出国にとっては影響下に置くことができる。

戦闘機というのは政治的な兵器なんです。どこの国のものを所持するのかがその国の安全保障のスタンスをメッセージとして出すことになるものなんです。日本が輸出をすることになればいろんな産業とつながり長い付き合いになる絆ができる。武器があるから戦争が起きるわけではなく、戦争は人間が起こすもの。日英共同開発の戦闘機を輸出できるようにするのは日本の影響力を各国に対して強くする外交的なツールになるんです」

戦後日本は武器輸出を基本的に禁止していた。安倍政権時代に防衛装備品移転三原則を作り、少し緩めた形だが、殺傷能力を持ったものや紛争地帯への輸出はいまもしていない。今回のウクライナ戦争で防弾チョッキを送る際も解釈変更をして可能になった。初めての日英伊の戦闘機の共同開発でこうした制限はどうなるのだろうか。

前統合幕僚長 河野克俊氏

「今の日本では戦闘機は輸出できるものには入っていません。防衛産業を“死の商人”という言葉で呼び、その言葉が先行して戦後議論せずにいたままで、国のためにやっていた産業も肩身の狭い思いでいたままだったんです。戦闘機の開発がいい機会なので、ここは“死の商人”で片付けるのではなく、これって世界の安全保障にとってどうなのか正面切って、逃げずに政府は議論をすべきだと思います」

アメリカが世界の警察官を返上して世界秩序が変わる中で、日本が戦闘機を独自で作ることができるようになったともいえる。アメリカ一本足打法でいいのかを考えるきっかけとなるのは間違いない。

(BS-TBS 『報道1930』 1月11日放送より)