日本とイギリス。両国の関係は今、戦後最も深まっているという。それは“日英同盟の復活”という見方もできると識者は言う。その象徴として日英は次期戦闘機を共同開発する。

だが、その同盟は、安全保障条約に基づく日米同盟のようなものではなく、新しい形の同盟だ。いま世界で広がっている新しい安全保障の考え方。果たして、それはどのような“同盟”なのだろうか…。

■「武力衝突があった時に一緒に戦ってくれる国が同盟国だっていうのは古い定義」

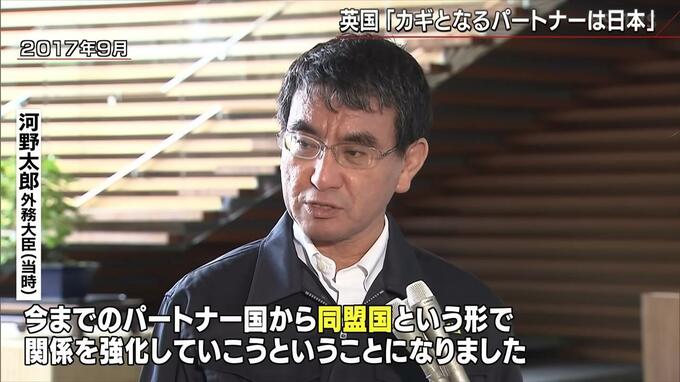

日本とイギリスの接近が顕在化したのは5年前。EU離脱を決めたイギリスのテリーザ・メイ首相が来日し、時の安倍晋三総理と交わした日英首脳会談だった。

安倍総理は「日英関係を新たな高みに引き上げる」と述べ、メイ首相も「将来のカギとなる大切なパートナーは日本だと認識している」と述べた。会談後、日英は空母の派遣や防衛装備品の技術協力などを盛り込んだ安全保障協力宣言を発表した。

同席した当時の河野外務大臣は「パートナー国から同盟国という形で関係を強化していく」と語った。これまでアメリカを“唯一の同盟国”と謳ってきた日本にとってひとつの転換点だった。

現在イギリスでは、外交文書上でも日本を同盟国としている。

しかし、ここで使われる“同盟”という言葉はこれまで日本が考えてきた同盟とは異なるようだ。

それは「新たな同盟=New Type of Alliance」 と称される。

『復活!日英同盟 インド太平洋時代の幕開け』を記した国際安全保障に詳しい秋元千明氏に聞いた。

英国王立防衛安全保障研究所 日本特別代表 秋元千明氏

「同盟国って何かっていうと正確な定義はない。武力衝突があった時に一緒に戦ってくれる国が同盟国だっていうのは古い定義なんです。新しい考え方というのはそうではなくて、今安全保障というのは単に武力を使うものだけじゃない。例えばサイバー戦争、ハイブリット戦に対する対応措置、海洋安全保障、情報の協力とか・・・。実際に武力を行使する、領域を守るっていうのは一部でしかない。でも実際に起こる様々な脅威、テロもそうです、そういうものに包括的に対応できるものでなければ本当の意味で同盟とは言えない。(中略)アメリカやヨーロッパでは包括的な安全保障協力をできる関係を同盟と呼んでいる。イギリスが日本をNew Type of Allianceといっているのはそういうことなんです」

明文化された条約の締結による同盟の方がむしろ少ない。例えばイスラエルとアメリカはお互い同盟国と呼び合うが、文書のひとつも交わしていないし、湾岸戦争を共に戦った多国籍軍も同盟を結んでいたわけではないと秋元氏は付け加えた。

英国王立防衛安全保障研究所 日本特別代表 秋元千明氏

「同盟に模範例なんて存在しない。その国との協調関係をとても重要だと思えば同盟関係なんです」