2022年12月、岸田政権がいわゆる敵基地攻撃能力を保有することを明記した安保関連3文書を閣議決定しました。

十分な議論がないまま決まった政策の大転換は、専守防衛を踏み外していないのか、自衛隊OBや自民党の重鎮を取材しました。

■「今まで以上の覚悟がいる」“敵基地攻撃能力”と“専守防衛”

2022年12月24日。横須賀基地に近いホテルに集ったのは、1991年、湾岸戦争直後にペルシャ湾の機雷掃海に派遣された海上自衛隊OBたちだ。

自衛隊初の海外派遣をめぐっては、当時大きな議論となった。あれから32年…さらに大きな転換点に、この国は立とうとしている。

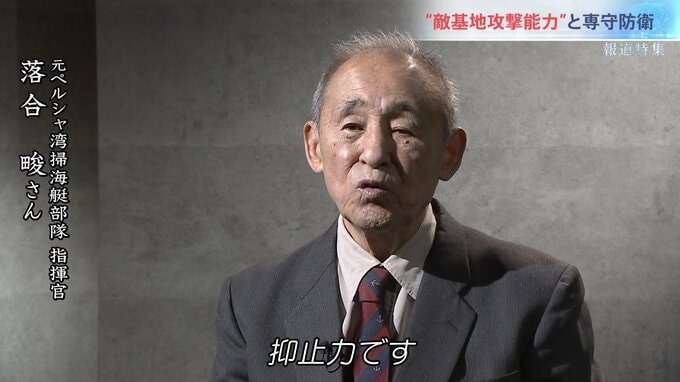

「専守防衛」を誓った国が「敵基地攻撃能力」を持ち、他国への攻撃を可能にしたのだ。当時、掃海艇部隊の指揮官だった落合畯さんは、これを高く評価した。

元ペルシャ湾掃海艇部隊 指揮官 落合畯さん

「周りの国の脅威が上がってきて、それに対応するふさわしい防衛力を持たないなんて。それは何も、専守防衛の大転換でもない。それをやったからと言って、今度その国を侵略するって意味じゃないんだから。抑止力です」

ただ、元隊員からはこんな声も…

「そういうもの(攻撃)を持つことを語ることがタブーだった。今まで以上の覚悟がいると思います」

「防衛・防御じゃなくて攻撃のほうもするよ、ということなんですよね。それが果たして今までずっと勝ち得てきた、ペルシャ湾まで行ってきた成果なのかなと。盾になるというイメージしかなかったので。攻撃しないから外国から認められて、『すごい』『日本の自衛隊はさすがセルフディフェンス』ということで結構称賛を浴びているのに」

「絶対戦争には行かないという頭がありましたから。親みたいな感じじゃないですか、OBなので。(後輩たちに)実際は行ってほしくない」

1970年、初めて発行された防衛白書にはこう書かれている。

「わが国の防衛は、専守防衛を本旨とする」

「行動の態様等すべて自衛の範囲に限られている。すなわち、専守防衛は、憲法を守り、国土防衛に徹するという考え方である」

それから半世紀を超え、岸田政権は、2022年12月16日。安保関連3文書を閣議決定した。

その中で、敵のミサイル基地を直接たたく「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」と言い換えて保有することを明記。岸田総理は、専守防衛の範囲内だと強調する。

岸田総理(2022年12月16日)

「憲法、国際法、国内法、そして専守防衛をはじめとする基本的な姿勢は、これからも堅持していきます」

相手の攻撃の着手を確認した段階で反撃能力を行使できるとしているが、どの時点を着手と判断するのか、ミサイル基地をどう特定するのか、あいまいな点は多い。

着手の判断を誤って攻撃すれば、国際法違反の先制攻撃になる危険性をはらむ。

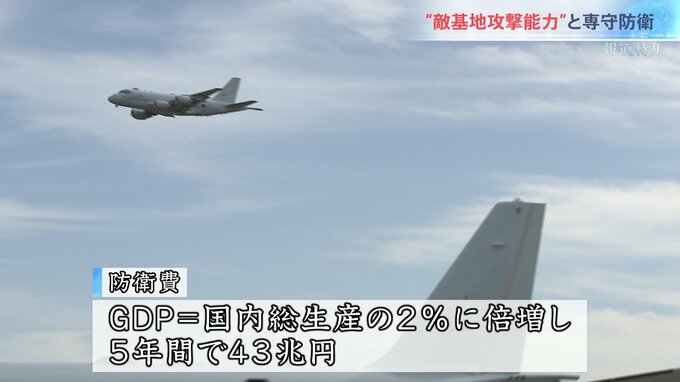

防衛費はGDP=国内総生産の2%に倍増。5年間で43兆円に膨れ上がり、5年後にはアメリカ、中国などに次ぐ規模となる。

敵基地攻撃ができる、潜水艦やイージス艦に搭載する巡航ミサイル「トマホーク」をアメリカから500発購入するという。そして南西諸島には、敵の射程圏外から発射する“スタンド・オフ・ミサイル”を配備する計画だ。