広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」。いわゆる“ステマ広告”が今後、法律で規制されることになりそうです。

そもそも“ステマ広告”とはどういうものなのか、規制後、どのようなものが“ステマ広告”とみなされる可能性があるのか解説します。

■インフルエンサーが投稿する“広告に見えない広告”は規制対象に

ホラン千秋キャスター:

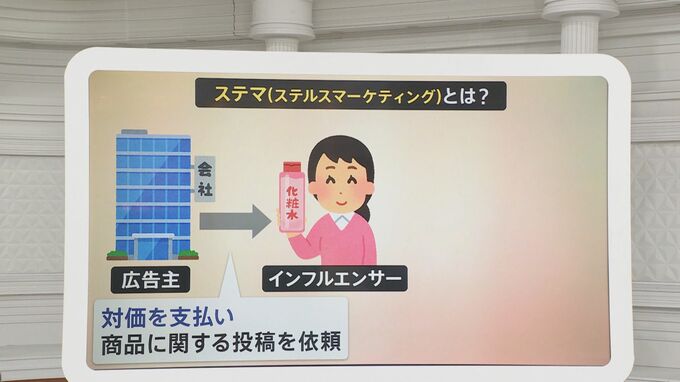

これまでも問題視されてきたステマ広告。一体どのような流れで依頼が来るのか、簡単にまとめてみました。

広告主である企業が、インフルエンサーなど影響力のある人に対価を支払ってお金を払って商品に関する投稿を依頼する。

例えば…

企業から「化粧水について何か好意的なことを書いていただけないでしょうか。使った感想を書いていただけないでしょうか」と依頼が来る。

そしてインフルエンサーが「わかりました、商品の感想を自分のSNSなどに投稿しましょう」。このときに「これは広告です」「PRです」などと明示せず、“褒めるような” “好意的な”感想を載せます。

それを見て消費者が「このインフルエンサーが良いと言っているのであれば、買ってみようかな」と思って商品を購入する。

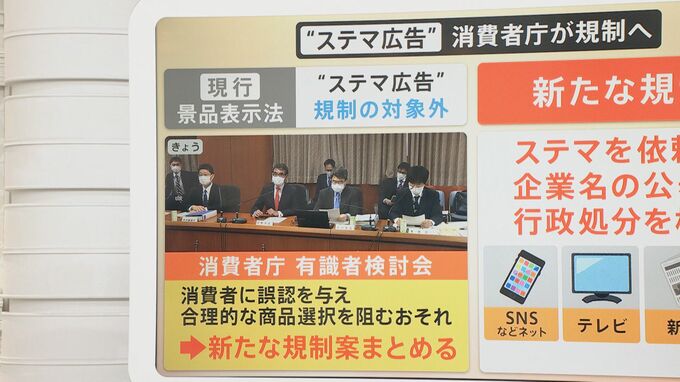

このように、広告だと明示せずに宣伝を行うステマ広告が近年、問題視されてきたわけなんですが、現在の景品表示法では、ステマ広告は規制の対象外。これを変えていかなくてはならないということで、消費者庁は12月27日、検討会を開いて「消費者に誤認を与え、合理的な商品選択を阻む恐れがある」として、新たな規制案をまとめたわけなんです。

新たな規制案の中では、ステマ広告を依頼した企業名の公表などの行政処分を検討しているということなんです。SNSなどインターネット上のもの、テレビ、新聞、雑誌などでステマ広告を行うと、規制の対象になる可能性があるということです。

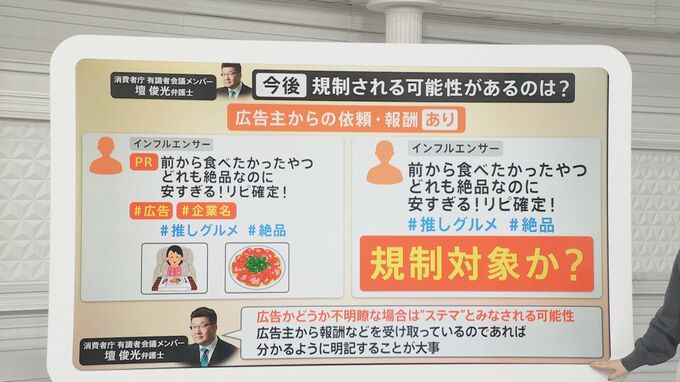

では、どういったものが規制される可能性があるのか?

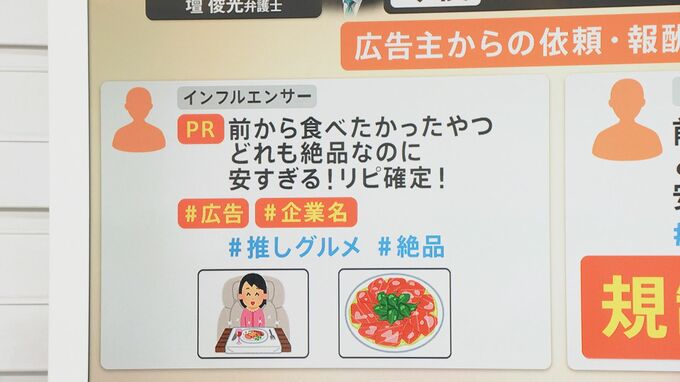

事例(1)

【PR】前から食べたかったやつ どれも絶品なのに安すぎる!リピ確定

#推しグルメ #絶品 #広告 #企業名

事例(2)

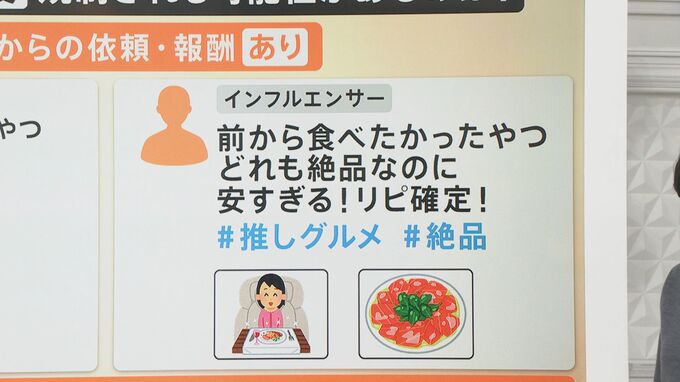

前から食べたかったやつ どれも絶品なのに安すぎる!リピ確定

#推しグルメ #絶品

どちらも書いてあることはほぼ同じなんですが、投稿内容にやや違いがあります。

事例(1)には、「PRです」「これは広告ですよ」「どこの企業のものですよ」などということが投稿に入っているんですが…

事例(2)には、広告であるということが書かれていません。

どちらも広告主からの依頼を受け、報酬もあるのですが、広告だということが明示されていない場合は、規制対象になる可能性があるということです。

消費者庁 有識者会議メンバー 壇俊光 弁護士

「広告かどうか不明瞭な場合は“ステマ”とみなされる可能性がある。広告主から報酬などを受け取っているのであれば分かるように明記することが大事」

井上貴博キャスター:

爆発的に売り上げが変わりますし、広告費が安く抑えられるということで、企業がステマ広告に走ってしまう。それを止めようということですね。