◆「虐待防止の切り札」ショートステイ

3世代同居も少なくなり、周りの支えがない家族が今は多いです。転勤で福岡に来た方は、誰も知り合いはいない。精神的に疲れてきている。理由はともかく、区役所に行って申し込んで、一回接触してその状況を見ながら受け容れていく、という形を取っています。

親御さんと話すと、いろいろな問題点が出てきます。どうサポートしたらいいのか、考えることができ、孤立させないで済むという効果があるようです。全員がそうなるわけではないけれど、虐待を起こしてしまう親御さんも中には含まれている可能性があるので、舛田さんがおっしゃっていたように「虐待防止の切り札」かもしれないと思いました。

受け入れは、1棟で最大4人。ファミリーアシスタントが食事を作り、夜勤もして添い寝もしてあげながら暮らしていく。最大2週間ということです。私は里親のことで「子どもの村」に注目していたんですが、それだけではない取り組みが広がっていることは重要だなと思いました。

◆虐待の増加に追いつかない対策

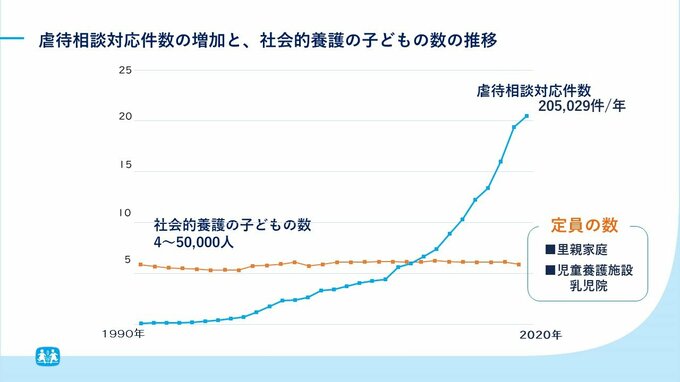

虐待の相談対応件数は、急増しています。全国で1年間に20万件を超えるようになってきました。7年前には10万件程度だったので、倍増しています。相談が増えているのは、声を上げられる、届けられることが増えた面もかなりあるんだろうと思います。

ところが、里親や児童養護施設で預かるなど、「社会的養護」を受けている子は、90年代から4~5万人で、変わっていない。これ以上受け容れられない、という定員なのです。里親も増えていません。相談だけは増えているので、「子どもの村福岡」が取り組んでいる事業は、日本の未来にとっても重要だと思うようになりました。

舛田:身近な子供と家族の問題を解決するために、里親制度を活用して、地域で支え合って安心して子育てができる社会を作りたいと思っています。私たちにできるのは、家庭以外の支え手の存在を作ることかなと思っています。チームで子供を育てて、地域で受け入れてもらうこと。地域の大人がみんなで、「自分事」として子育てをしていけたら。そういう日本になっていけたら、と思っています。

地域で支えていくというのが、私たちの暮らしの中ですごく欠けている面かもしれません。福岡市西区今津にある「子どもの村福岡」の活動内容、これからも見ていきたいと思っています。

特定非営利活動法人「SOS子どもの村JAPAN」公式ホームページ

https://www.sosjapan.org/

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。