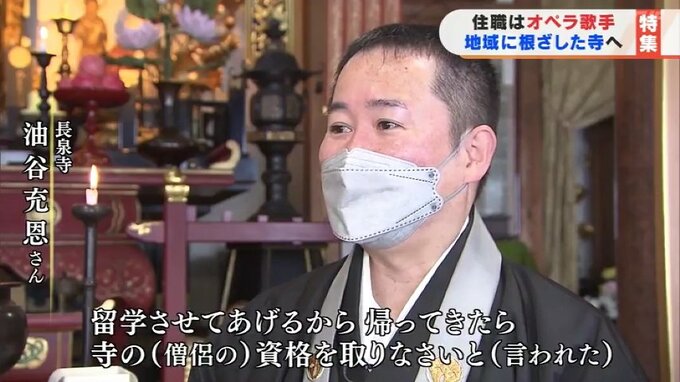

住職とオペラ歌手、二足のわらじの背景には、父との約束がありました。

油谷さん「実家が寺で(イタリアへ音楽の)留学するときの父との約束で、留学させてあげるから、帰ってきたら寺の僧侶の資格を取りなさいと言われた」

中学生の頃に友人に誘われ、合唱を始めた油谷さん。

全員で一つの作品を仕上げる音楽に魅了され、大学は音楽大学に進学。卒業後は、さらなる高みを目指してオペラ発祥の地・イタリアで10年以上にわたってオペラを学びました。

留学中に父は亡くなりましたが、父との約束を果たすため、帰国後に僧侶の資格を取りました。

そして3年前、当時後継者を探していた長泉寺の住職につきました。

油谷さんが音楽を通して地域と関わりを作るのには、現在の寺が抱える問題があると言います。

油谷さん「農繁期で農家が忙しい時には、寺で子どもを預かっていた歴史があったようです。いま残っているのは、葬式と法事がメインになっている」

歴史を遡ると本来、寺には学問や地域の人と関わる「福祉的かつ行政的な役割」がありますが、近年はこうした役割も薄れ、どこか寺が遠い存在になっていました。

油谷さん「寺に来るのが難しい、遠慮して寺に来ることができない人が多いと思うが、少しでも来やすい環境ができたらと思う」

それぞれの寺によって抱える課題や考え方は異なりますが、油谷さんは自らが親しんできた「オペラ」を通して地域と関わり、「開かれた寺」を目指しています。

油谷さん「固定概念にとらわれすぎると、身動きが取れなくなってしまう。自分でこれをやってみたらどうだろう、とりあえずやってみる。なるべく敷居を下げて誰でも気軽に来られる寺にしたい」

これからの時代に寺が地域の中でどうあるべきか。

その答えを求め、油谷さんの挑戦は続きます。