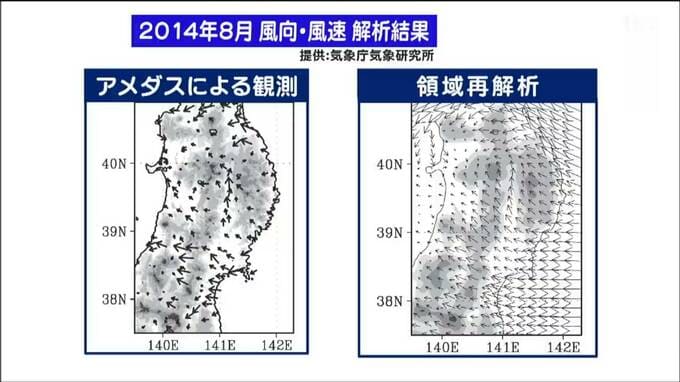

■「観測できない場所、時代」のデータを提供する「領域再解析」

領域再解析とは国内の過去の気象状況を詳細に再現するものです。こちらは2014年8月の風向きと風速を解析した結果です。コンピューターの性能の向上に伴い、計算を行う地点、格子の間隔を5キロにまで細かくしたことで、アメダスがない地点でも当時の気象状況を細かく再現することができます。

東北大学大学院の卒業生、福井真さんは気象研究所の研究グループの一員です。

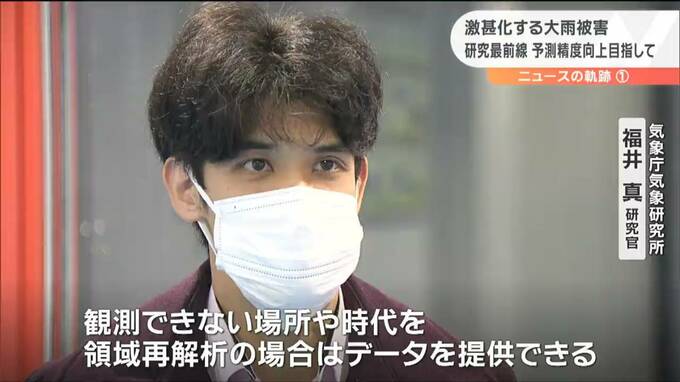

気象庁気象研究所 福井真研究官:

「こちらがスーパーコンピュータAOBAです」

このスーパーコンピューターで、およそ1年をかけて20年分を解析しました。領域再解析では、レーダーがない時代の気象状況も解析できるといいます。

気象庁気象研究所 福井真研究官:

「観測の場合は、観測できない場所や時代があるので、観測できていなかった所を知る所が難しい、領域再解析の場合はそういった場合に関しても一貫してデータを提供できる」

今野桂吾気象予報士:

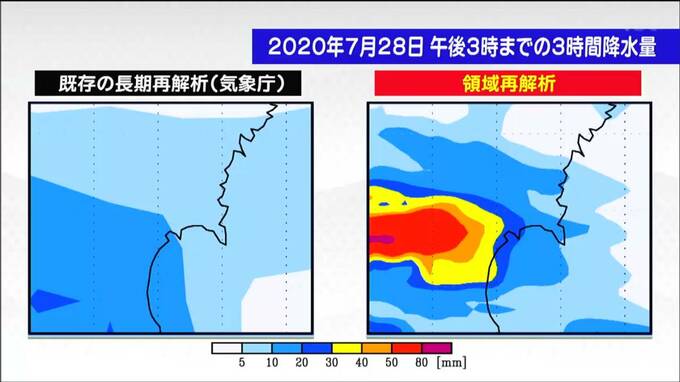

「左と右の図はそれぞれ何を表している?」

気象庁気象研究所 福井真研究官:

「左の方の図は、気象庁の既存の再解析によって再現した雨の分布の結果で、右側が我々の領域再解析によって再現した雨の分布になります」

2020年7月28日の解析結果の比較です。地球全体を対象とする気象庁の解析結果は、格子間隔が50キロと解像度が低いため、細かい雨雲や強い雨がうまく表現できません。

一方、日本付近を対象とする領域再解析は、格子間隔5キロと解像度が高く、細かい雨雲の分布や雨の強さが表現できるようになっています。

気象庁気象研究所 福井真研究官:

「過去の再現されたデータを用いて、過去に起こった現象をしっかり理解するということが、将来の予報技術を発展させるのに非常に重要で、それがさらに予報精度の改善につながる」

まだまだ改善の余地がある気象予測。予測精度の向上を目指し過去の大雨の気象データの解析が進んでいます。

大雨の予測精度が向上すれば、よりきめ細かな避難情報が期待できますが、予測技術がさらに進化しても100%の精度で大雨を予測することはできないと、伊藤准教授も話しています。だからこそ、日頃からの備えが大切だと言えます。