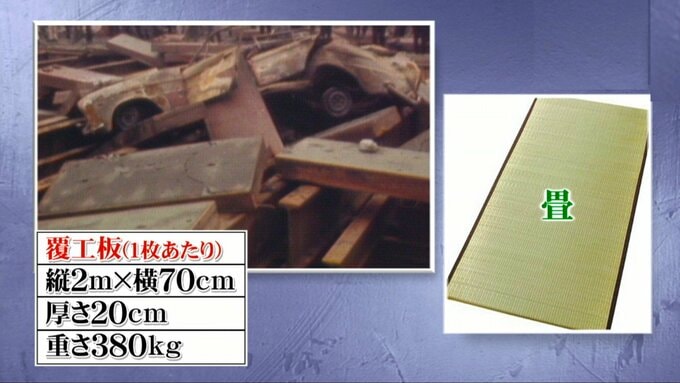

380kgの鉄板が降ってくる

凄まじい衝撃音とともに道路が持ち上がり「覆工板」と呼ばれる鉄板約1500枚が空中へ舞い、四方へ飛散しました。その総重量は600トンを超えていたと言われています。

覆工板とは何か。

この地下鉄工事は「オープンカット工法」と呼ばれるもので、まず地下鉄路線を掘って、その上に屋根をかぶせる手法をとりました。1970年代の地下鉄はまだ浅いところを走っていたのです。その屋根が覆工板でした。

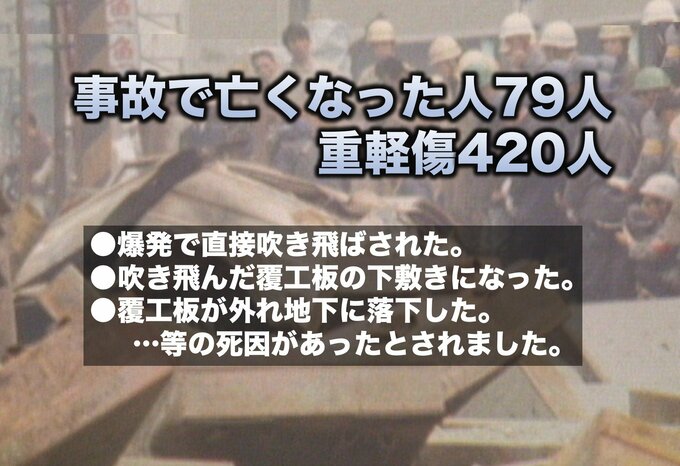

覆工板だけではありません。道路沿いの建物は吹き飛び、火災が次々と発生。夕方の買い物客や帰宅途中の人々を直撃し、現場は瞬時に炎と瓦礫の山に変わりました。

大阪万博開催中で普段以上に人通りが多かったことも被害拡大の一因でした。

救助活動は夜通し続きましたが、地下への立ち入りは危険が極めて高く、救出は難航しました。

火災、倒壊、ガス残留……あらゆる危険が迫る中、消防や警察は必死で救助にあたりましたが、現場活動中の警察官が一酸化炭素中毒で殉職するなど、二次被害も発生しました。

都市ガスの扱いが完全に変わった

事故後、責任の所在が厳しく問われました。

大阪市交通局、大阪ガス、鉄建建設の管理体制に問題があったとされ、1971年には11名が業務上過失致死傷罪で起訴されました。

この事故以降、ガス管掘削時の安全基準が全面的に見直されました。

ガス事業法施行令が改正され、導管の固定方法、漏えい防止措置、危急時の遮断方法などが厳格に規定し直されたのです。現在の規則に生きている教訓は極めて多いといえます。現場近くの国分寺公園には慰霊碑が建ち、今も静かに犠牲者の冥福を祈っています。