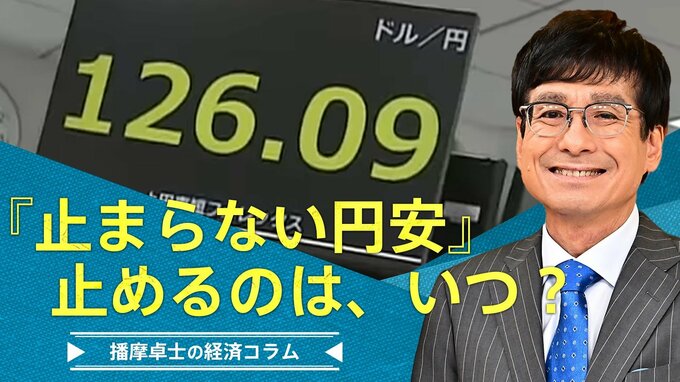

外国為替市場で13日、円が一時1ドル=126円台にまで急落し、2002年5月以来、20年ぶりの円安水準になりました。アメリカで3月の消費者物価が前年比で8.5%の伸びとインフレがさらに加速し、日米の長期金利の差の拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが強まったためです。

鈴木財務大臣は「急激な変動は問題」と口先介入に乗り出したものの、効き目はありません。肝心の金融政策について、日銀の黒田総裁が同じ13日に「強力な金融緩和を続けていく」との考えを改めて表明し、日銀は金融政策を修正しないつもりだと、金融市場が受け止めたからです。

為替市場では、アベノミクスの際に黒田総裁が円安けん制をした125円をあっさり超えたことで、今後は130円まで下落するとの見方まで出ています。

20年前の2002年と言えば、日本経済はバブル崩壊や金融危機の痛手を引きずっていました。不良債権問題の打ち止めは、翌2003年のりそな銀行への2兆円の公的資金を注入まで待たなければならなかった、そんな日本経済低迷の時代です。その時代と同じ水準まで円安が進んだというのですから、この20年は、結局「失われただけだったのか」とさえ思いたくなってしまいます。

今と20年前が決定的に違うのは、当時は、デフレに苦しんだ時代で消費者物価はマイナス0.8%、しかも原油価格は1バレル=28ドル程度で安定していました。

今は、消費者物価はプラス0.9%、今月には携帯電話の引き下げ効果が剥落して2%程度にまで上昇すると見られます。原油は100ドルを超え、政府が緊急の物価高対策まで策定している最中です。

そんな中で、1か月に10円も進む円安が、経済に良いわけがありません。コロナ禍からの個人消費の回復が決定的に重要なこの時期に、急激な物価上昇が望ましくないことは明らかです。

だからこそ、政府はガソリンなどの価格高騰に対応するための補助金支給に月に数千億円も使っているのです。にもかかわらず、円安是正、せめて円安停止になぜ動こうとしないのでしょうか。

円安になれば輸出企業などが恩恵を受け、企業収益の改善を通じて、ひいては雇用、所得の改善につながるというのは、その通りです。しかし、多くの識者が指摘しているように、輸出を通じた経済改善効果は、かつてほどは、ありません。それでも黒田総裁は、「円安は経済全体としてはプラス」と言います。

「全体として」とは、何がどの程度プラスなのか、議論を深めるべきです。グローバル化の時代が終わり、エネルギーや食料価格の高騰が今後長く続くのであれば、なおさらです。

日本では長らく「円安は景気にプラス」という考え方が常識でした。しかし、円安による企業収益改善を通じた所得、消費の拡大という『トリクルダウン』が、結局、さして機能しなかったというのが、実情でしょう。そうした現実を踏まえた、政策の微修正が必要な時なのではないでしょうか。

注目の記事

住宅街脅かす“不明管”…40年放置の責任はどこに? 「富山県は間に何もはいっていない」消えた公社が残した“負の遺産”に市も県も把握せず

日本列島ほとんど“真っ赤”に… 週末15日から“10年に一度レベル”の「かなりの高温」に? 沖縄以外の北海道・東北・北陸・関東甲信・東海・近畿・四国・中国・九州・奄美で 気象庁が「早期天候情報」発表

東北730% 北海道420% 花粉が去年より大量? 飛散ピークに現れる“おぞましい虹”の正体

大好物は「紙」4年前に国内初確認の害虫「ニュウハクシミ」急拡大で博物館が大ピンチ、1点モノの文化財を守れ!学芸員が突き止めた弱点で撲滅へ

自民「316議席」で歴史的大勝 高市氏が得た“絶対安定多数”とは?中道の惨敗で野党どうなる【Nスタ解説】

「足元固めないと党勢広がらない」庭田幸恵参議院議員が政治塾スタートへ “党勢拡大”・“候補者発掘”目指す 県内の野党国会議員は庭田氏1人に 富山