「長い目で支援」も…問われる復興への姿勢

高柳キャスター:

空き家の問題は、少しずつ増加し現在では喫緊の課題となっています。

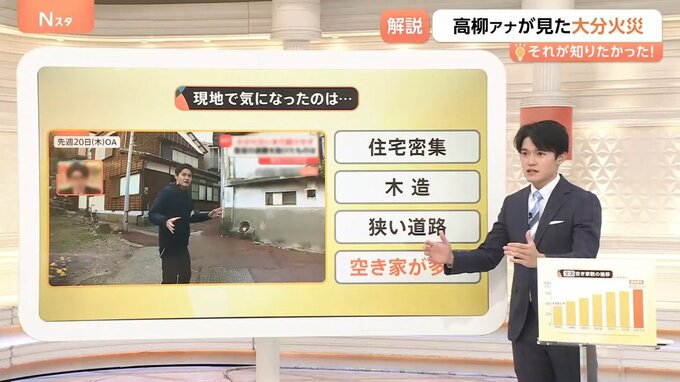

▼全国空き家数の推移(総務省資料より)

1993年:448万戸

2023年:900万戸(過去最多)

1993年には448万戸でしたが現在は倍以上になり、この30年間で増加しています。

井上貴博キャスター:

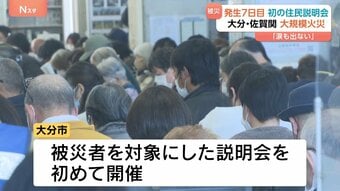

火災が起きている現場は、すこし起伏があるのかなと感じました。また、現地に行って規模感など感じたことなどありますか。

高柳キャスター:

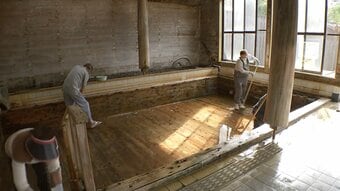

佐賀関は地元に寄り添うような地域で、高齢者率もかなり高くなっています。なので、逃げる際にも不安を抱えて、リスクになってしまう人たちも多くいました。また、住宅が密集していることや、木造住宅が多く、道路が狭いという地域の特徴が、避難する上ではかなりリスクになったのかなと感じました。

井上キャスター:

高齢化率が高いことは、間違いなく日本の縮図だと思います。2024年元日に起きた能登半島地震でも長い目で支援していくことが必要だと言われました。しかし、2年が経とうとしている現在でも、珠洲市などでは公営住宅の土地の選定すらできていない現状です。

今回の火災も長い目で支援が必要だと思いますが、日本がどのようにバックアップして、どのように考えていくかという姿勢が問われていると思います。

スポーツ心理学者(博士) 田中ウルヴェ京さん:

起きた事実は変えられません。客観的に見れば物の消失ですが、被災した一人ひとりの方々にとっては、特に家の消失というのは人生の一部がなくなったという意味になります。頭では理解していても心が追いつかないという心理状態の人たちがたくさんいるという事実をもとに、どのように社会設計していくかが重要です。

最優先はまず鎮火で、そこから複雑なやらなければならないことがあるということを視野に考えなければいけないわけですね。

================

<プロフィール>

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者(博士)

五輪メダリスト 慶応義塾大学特任准教授

こころの学びコミュニティ「iMia(イミア)」主宰