山口県山陽小野田市の埴生地区では明治時代まで人形浄瑠璃が盛んに行われていました。その人形浄瑠璃の魅力を知ってもらおうという特別授業が13日、埴生地域交流センターで開かれました。

特別授業には埴生小中学校の児童や生徒らが参加しました。

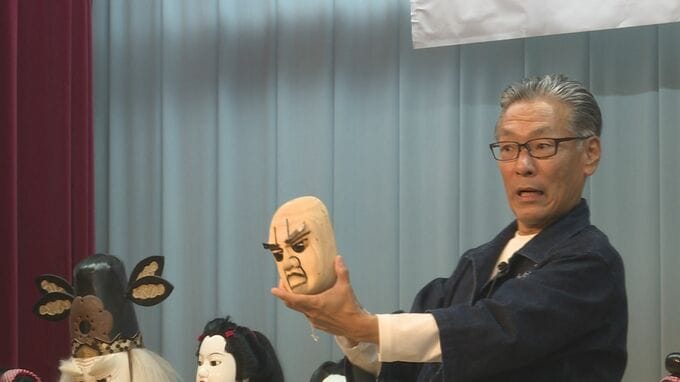

徳島県で人形の制作や修復を行う多田弘信さんが歴史や人形の作り方を説明しました。

特徴のひとつが、表情が変わる顔のからくり。実際に眉毛や目を動かし、その技術に驚いていました。

児童

「怒っている顔とかもできてとても楽しかったし、ツヤ感も出ていてすごかった」

人形の操り体験もあり、おかしな動きに会場は盛り上がりました。

児童

「腕を持つのがちょっと難しかった」

児童

「みんなで伝えていきたいなっていう思いはある」

埴生地区では、かつて飢餓や疫病が続いたことで人形舞を奉納しました。そのことをきっかけに、明治時代まで人形浄瑠璃が盛んに行われていました。

地域運営協議会RMO 河崎平男会長

「こういう文化財がこの地域にあるということで、埴生浄瑠璃の担い手になっていただいたらということで、大きな期待は持っております」

子どもたちは人形浄瑠璃の魅力を身近に感じていました。