初めはおびえるも、すぐに “安全” を学習

箕口名誉教授が捉えた本来のクマの姿。画面奥へ向かったクマが、何かにおびえたように戻ってきました。道路を走る車の音におびえたとみられます。

新潟大学 箕口秀夫名誉教授

「おそらく道路に出たら、人の気配がしたのか、とにかく身の危険を感じたので慌てて戻ってきて、良かったというような表情。これが大方のクマの人里に出てきたときの行動だと思っている」

しかし、車の音を「安全」だと学習すると、子グマは首をかしげるだけで、怯える素振りを見せません。

箕口名誉教授

「この時間帯にここにいると車が通るんだということ、さらに車が通っても、その後何か自分にとって不都合なことが起きるわけではない。車の音がしてもやり過ごしておけば問題はないんだ、ということを子熊が学習してしまう」

ハチミツなどが入っていた容器を覗き込むクマをとらえた映像。

容器にはこれまで何度もハチミツが入っていたため、「まだ残っていないか」と、執拗に探しているとみられます。

箕口名誉教授

「おそらく人里なんかだと、どこの家に行けばどんな柿の木があってその柿の木がいつ頃実るのかということはちゃんと知っていて、何度も降りてくるクマはより賢くなっていくということ」

富山でも確実に活動範囲を広げているクマ。

一度人里に降り食料を得たクマは、その高い学習能力ゆえに、毎年同じ場所でエサを探し、何度も訪れるようになります。

それはもはや「異常」な行動ではなく、彼らの生態と学習がもたらす「必然」なのかもしれません。クマの本当の姿を正しく理解し、備えることが求められています。

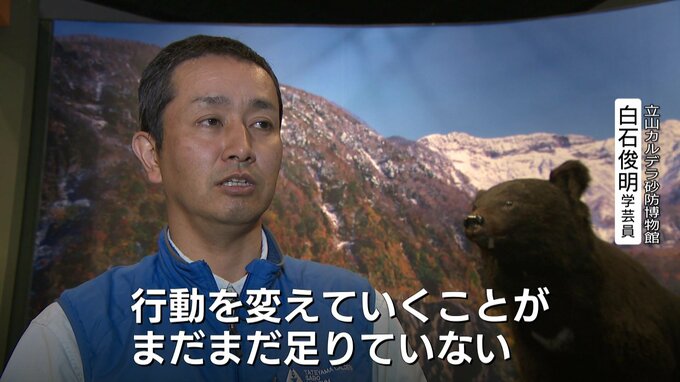

立山カルデラ砂防博物館 白石俊明学芸員

「クマにしてみたら野生の山ブドウも人里の干し柿も同じように映るわけなので、ちゃんと線引きをして、意思表示として電気柵を張る、あるいは食べ物を中にしまうといったことをしなければいけない。そういった人間側の対策や行動変容・行動を変えていくことがまだまだ足りていない。それが今の課題です」