岡山県浅口市鴨方町の寺で、長年「人魚のミイラ」として所蔵されてきたものを、「科学的・民俗学的な面からアプローチし解き明かそう」というプロジェクトが進んでいます。

プロジェクト開始から10か月以上が経ちますが、調べれば調べるほど謎が深まっていくその正体。この秋には、最先端の機械を使った、精密な調査も行われました。

■上半身は猿、下半身は魚?謎深まる「人魚のミイラ」

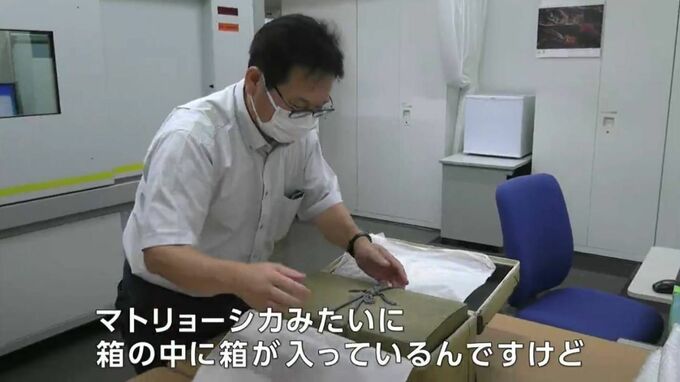

ガムテープをはがしダンボールの中から出てきたのは、年季の入ったトランクバッグです。

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)

「マトリョーシカみたいに、箱の中に箱が入っているんですけど」

その木箱の中に入っていたのは…

(加藤教授)

「何事もなく無事です」

下半身は “ウロコのある魚” のようですが、上半身は “猿” のような姿。。。「人魚のミイラ」です。

体長30センチほどの「ミイラ」がこの日運び込まれたのは、世界でも限られた数しかない、最新鋭の「X線CT検査装置」です。

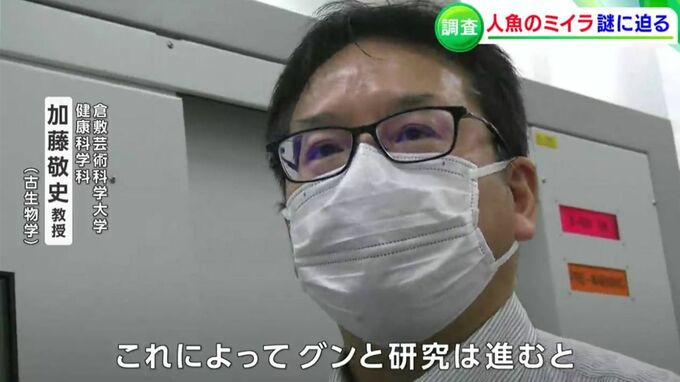

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)

「より細かい撮影をして、人魚の細かい部分を観察して、これによってグンと研究は進むと」

■寺に保管されていた「人魚のミイラ」その正体に迫る

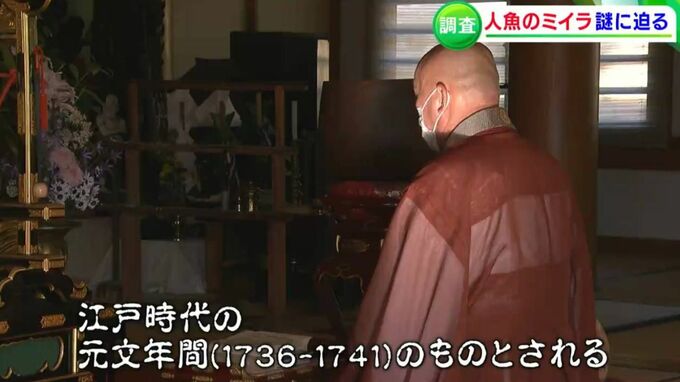

人魚のミイラを所蔵しているのは、浅口市鴨方町の円珠院。

「人魚のミイラ」は、いまから300年近く前、江戸時代の元文年間のものと言われていて、寺には、明治の終わりから昭和の初めごろに伝わったとされています。

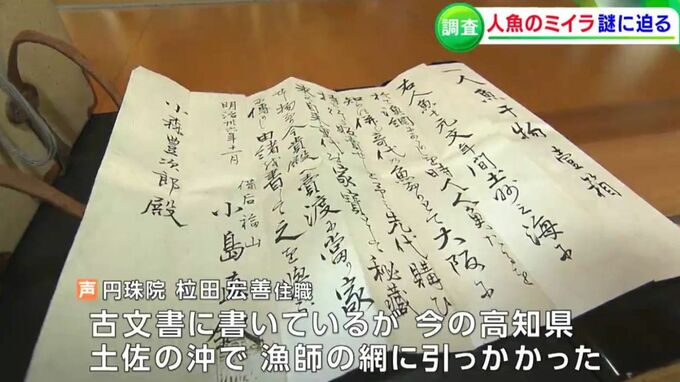

(円珠院 柆田宏善住職)

「古文書に書いているが、今の高知県=土佐の沖で漁師の網に引っかかった」

この人魚のミイラを、「生物学・民俗学の専門家らが多角的に分析しよう」というプロジェクトが立ち上がりました。

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)

「我々は『これが何者であるか』ということを知りたい。科学的な好奇心がとても大きい」