■倍率は過去最低 教員のなり手不足 どう解決?

小川キャスター:

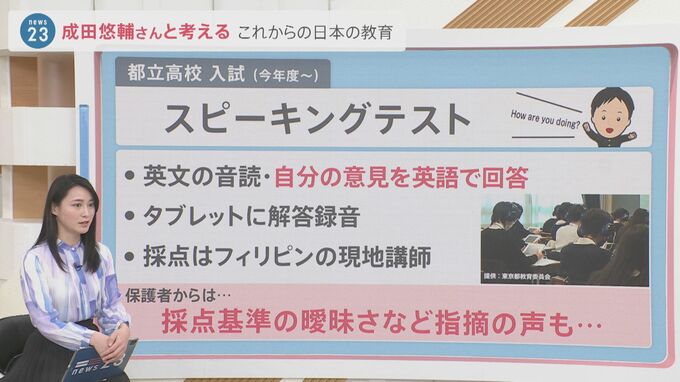

スピーキング教育を取り入れるなどの動きがあるなかで、教員不足は深刻な問題にあり続けています。

山本キャスター:

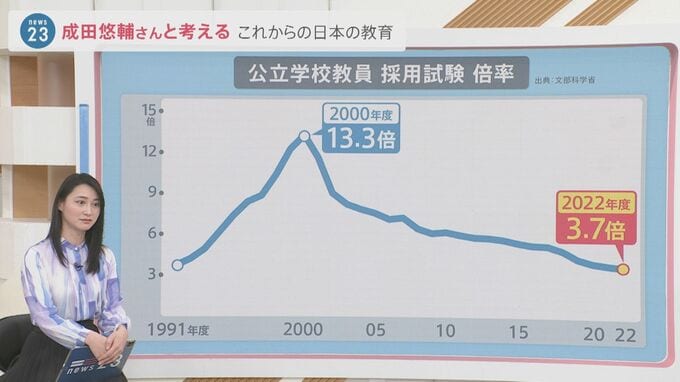

公立学校の教員採用試験の倍率が2000年をピークに減少傾向となっています。2022年度の採用選考は3.7倍、過去最低になりました。この状況をどう解決したらよいのでしょうか?

12月7日、東京都が開催した地方の教員志望者に向けたオンライン説明会では…

Q東京都で働いて良かったこと

東京都の教員(福岡出身)

「学校が多いので、いろんな経験がたくさんできる」

東京都の教員(愛知出身)

「日本を代表する建物だったり博物館とかが東京は多いので、子どもたちの学びにもなりますし」

地方から東京都に採用された教員たちが東京で働く魅力をアピールしています。

Q働き方について

樋口貴志教諭(山形出身)

「かなり負担は減っている。以前より休みがとりやすくなったというのが実感としてあります」

全国的な教員不足から東京都はこれまでも地方の学生に向け、学校見学バスツアーを開催したり、試験会場を地方にも設けたりするなど、あの手この手で教員を募っています。

オンライン説明会で発言していた山形出身の樋口さん。今は都内の小学校で働いています。

樋口貴志教諭(山形出身)

「先生は大変とか良くないニュースを聞いて、不安になっている人も多いのかなと思うので、いいイメージを持ってもらえたら少しずつ(志望者が)増えるのかなと思う」

教員不足により、学校現場では・・・

文京区立青柳小学校 村上律子校長

「若い先生は結婚・出産があるので、出産後に担任を引き継いでくれる人が足りない。多方面に声をかけて募集もしているし、副校長が短期間担任替わりに入ることも現実的には起きている。何とか人材を探してくるというようなことをしています」

教育の質にも影響するこの問題。教員以外の力を借りることが一つの解決策になるかもしれません。

3年前まで中学校の教員 松岡亮さん

「教員をやっていると、たくさんの理想と現実の間の葛藤をずっと抱えたままやっていて いいんだろうかというのが一番大きくて」

松岡さんは今、北海道安平町で学校連携コーディネーターとして学校の内外を繋ぎ、教科書だけでは得られない学びのサポートをしています。この日は農家の力も借りて、地元特産のメロンの育て方を学ぶ授業です。

元中学校教員 松岡さん

「オンラインで様々な学習ツール、学習機会が提供される時代なので、学校でしかできない学びを“先生だけで全てを完結しようとしない”というのがすごく大事なことだと思う。町の人たちが協力しあう環境を作るというのがポイントだとここに来て感じました」

■「教員が減っても大丈夫なように教育を作り変えていく方が大事」

山本キャスター:

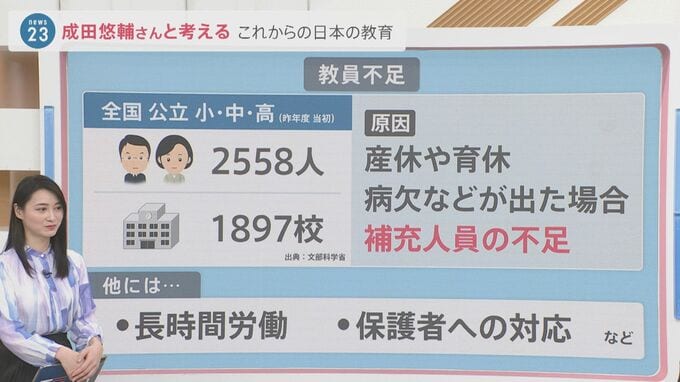

文部科学省によりますと、2021年度は全国の公立学校1897校で合わせて2558人も教員が不足していました。原因として考えられるのが、産休や育休、病欠などが出た場合の補充人員の不足、他には部活動などの長時間労働や保護者への対応などが考えられるということです。

小川キャスター:

教員不足についてどうお考えですか?

成田氏:

短期と長期で少し話が変わりますが、働き方改革だと先生の仕事がどこまでなのか。部活に付き合う、保護者対応などをできるだけ家庭や地域の方にお願いしていくことが大事だと思います。

あと、民間の就活と教員研修を両方同時にやるのが難しい状況にあります。先生になる道も閉ざさないで済むような形で、例えば教員免許を取るのを(民間の就活で)採用された後にできるようにするなど柔軟化するのがいいと思います。

ただ長い目で見ると、教員が減っても大丈夫なように教育を作り変えていく方が大事で、ある学校では授業がほとんどオンラインで、授業に連動した教科書アプリで授業を受けられるようになっています。今後は知識を伝えるような教育はできるだけオンラインやデジタルを利用して、その代わり先生がやるのは生徒に寄り添い、生活や人生の相談などを受けること。そうすれば先生の数が少なくてもいい教育ができると思います。

小川キャスター:

教育の構造改革が必要になってくるということですか。そういう流れは生まれてきますか。

成田氏:

すでに実験としては始まっていると思います。ただ昔ながらの教育と違うので身構えちゃうんですよね。教育は社会や技術が変わると同時に変化していくものだと受け入れて、作り変えていけばよいのではないでしょうか。

小川キャスター:

柔軟な意識で向き合うということも必要になってきますね。