東京の住宅地が西へ西へと広がった高度成長の末期、多摩川を襲った台風がありました。「夢のマイホーム」を飲み込んだ濁流。かの有名な「多摩川大決壊」です。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

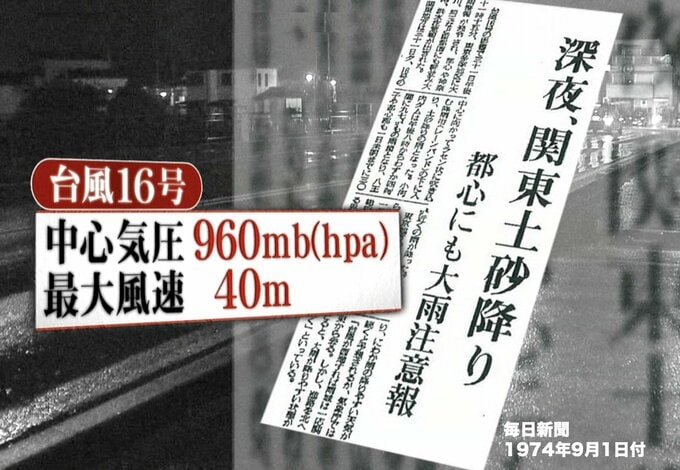

「防災の日」に台風16号がやってきた

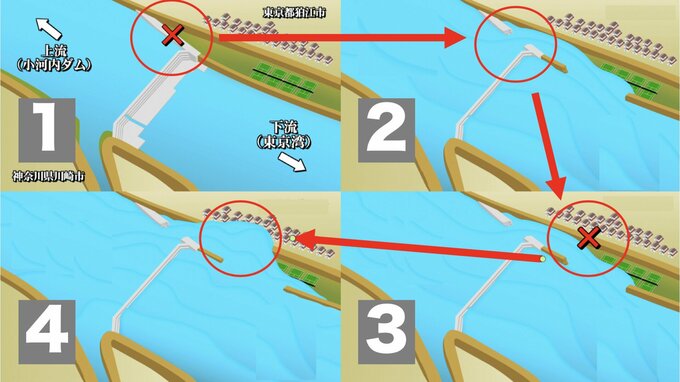

1974年(昭和49年)9月1日。台風16号の接近により、関東地方は記録的な豪雨に見舞われました。多摩川の水位はみるみる上昇し、東京都狛江市では堤防の高さに達しようとしていました。

偶然にもこの日は「防災の日」。市では避難訓練が予定されていましたが、現実の災害対応へと切り替えられました。

午後6時には避難命令が発令され、市民は小中学校などに避難を始めました。

もはや訓練どころではありません。目の前に迫ったのは「現実の大災害」だったのです。

都下の大河がついに決壊

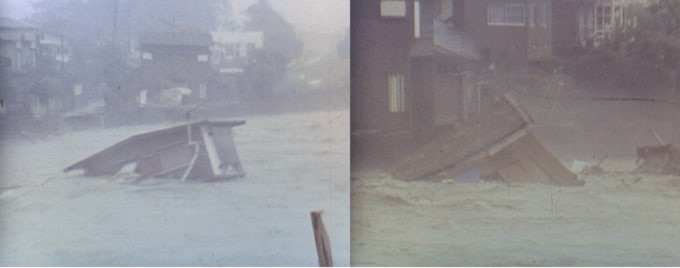

消防団や自衛隊が土嚢を積み水防にあたる中、午後9時45分ついに堤防が約5メートルにわたって決壊しました。

死者なし、しかし目の前で我が家が…

濁流は瞬く間に住宅地を襲い、最終的に約260メートルが決壊。3000平方メートルあまりがごっそりとえぐられました。この際、家屋19棟が倒壊、流出したのです。

流された19棟のマイホームはほとんどローン支払中だったといいます。

幸い、避難が進んでいたため死傷者は出ませんでしたが、人々の暮らしと財産は一夜にして奪われることになったのです。