雨雲が近づくと頭が痛くなる…めまいがする…古傷が痛む…。それは気のせいではなく、「天気痛(気象病)」の症状かもしれません。気象医学の第一人者である佐藤純先生の解説に基づき、多くの人が悩む「天気痛」の正体と、簡単なセルフケア方法を紹介します。

「天気痛」は女性に多い

佐藤先生によると、「天気痛」とは、天気、気圧、湿度、気温の変化が原因で起こる体の不調の総称です。

特に体調を崩しやすいのは以下の時期です。

▼寒暖差がある春先

▼梅雨時期

▼夏から秋にかけての台風シーズン

天気痛を訴えて受診する患者の3分の2は女性だといいます。その理由として、以下の3つがあげられています。

▼男性より感受性が高い

▼社会的なストレス環境

▼更年期の女性ホルモンの影響

こんな症状は要注意!天気痛のサイン

「天気痛」と聞くと頭痛をイメージしがちですが、症状は非常に多彩です。

▶頭痛

▶関節痛・古傷の痛み・腰痛の悪化

▶耳の不調(耳が詰まった感じ、めまい)

▶神経痛(足や腰の坐骨神経痛など)

▶全身症状(だるさ、気分の落ち込み、不安感、吐き気など)

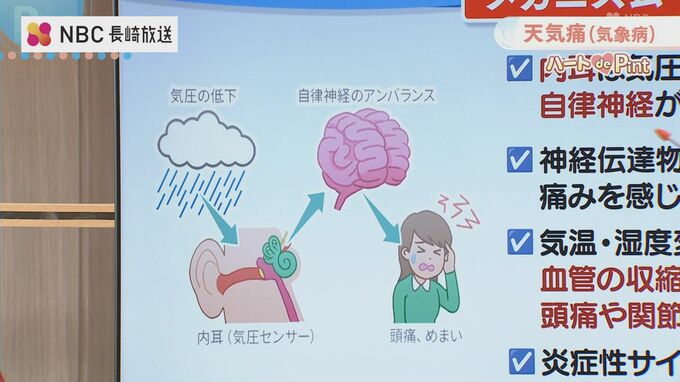

原因は「耳」——気圧変化を内耳が感知

なぜ気圧や天気が変わると、多くの不調が現れるのか。その原因は「耳」にあります。

佐藤先生によると、耳の奥の「内耳」には気圧変化を感知する“センサー”があり、内耳が変化を感知すると、その情報が脳に伝わり、自律神経が乱れやすくなったり、血管の収縮/拡張や痛みに関わる物質の変化が起き、結果として頭痛や関節痛、めまいなどが生じると考えられています。

非常に敏感な人は、台風が接近してからではなく、「南の海上で台風が発生した直後」というわずかな気圧の変化で不調を感じ始めるケースもあるそうです。

専門家が推奨!今日からできる「天気痛」対策

やっかいな天気痛ですが、対策はあります。佐藤先生が推奨する予防・対策法をご紹介します。

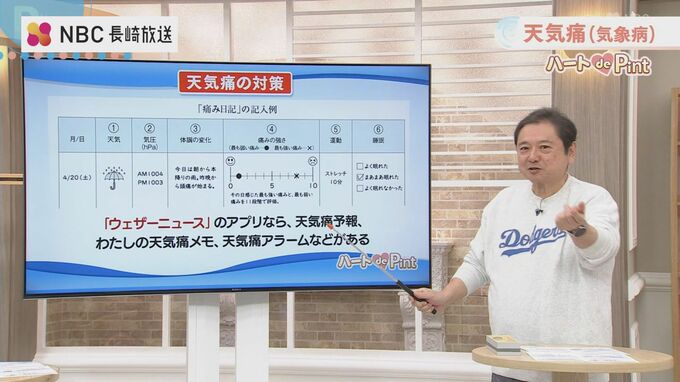

【対策1:「自分のパターン」を知る】

「いつ、どんな天気の時に不調になるか」を知ることが対策の第一歩です。「痛みの日記」をつける「何月何日」「天気」「痛みの強さ」「症状」などを記録し、自分の不調の傾向を把握しましょう。

最近は、天気予報と体調を一緒に記録できるスマホアプリなどもあります。

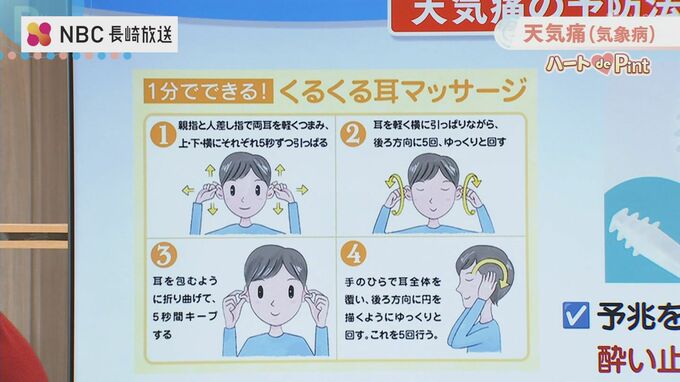

【対策2:予防セルフケア・「耳くるくるマッサージ」】

天気痛の原因となる内耳の血流を良くするための簡単なマッサージです。

①耳を引っ張る

…両耳を軽くつまみ、上下や横にそれぞれ5秒ずつ優しく引っ張る

②耳を回す

…耳を軽く横に引っ張りながら、後ろにゆっくり5回まわす

③耳をたたむ

…耳を包むように折り曲げて5秒間キープ

④耳を温める

…掌で耳全体を覆い、後ろ方向に円を描くように5回まわす

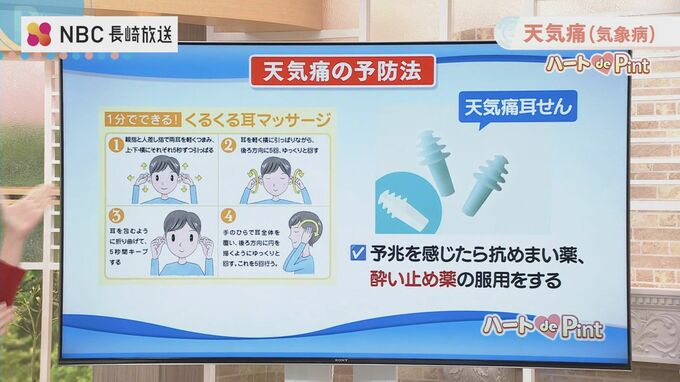

「天気痛耳せん」も

【対策3:アイテムや薬に頼る】

…「なんだか不調が来そう」という予兆を感じたら、市販の「酔い止めの薬」を飲むのも効果的だそうです。めまいや吐き気(耳の不調)を抑える成分が、天気痛の症状緩和にも役立つ場合があります。

外部の急激な気圧の変化を緩やかにして耳に伝えてくれる、専用の耳せんも市販されています。

気のせいじゃない

天気の変化による体調不良は「気のせい」ではなく、「天気痛」というメカニズムのある症状です。まずは自分の不調のパターンを把握することから始め、不調を感じたらマッサージや薬に頼るなど、体をいたわるようにしてください。