グランフロント大阪やグラングリーン大阪など、大型開発が次々と行われてきた梅田駅北西部「ウメキタ」エリア。一方、4月に梅田ロフトが営業終了し、10月にユニクロが閉店するなど、「茶屋町」エリアでは閉店が相次いでいます。

茶屋町はこの先どうなってしまうのか? 事業用不動産を扱うCBRE関西支社コンサルティング部の魚見修平氏・洞口侑士氏に取材したところ、閉店が相次ぐ中でも「テナント需要が高い」と言える理由があるといいます。

一体どういうことなのか、MBS福島暢啓アナウンサーがプレゼンテーションした内容をもとにまとめました。

「梅田の秘境」から「黄色の街」へ…再開発で変わった茶屋町

今年に入って閉店が相次いでいる茶屋町ですが、もともとはどんな街だったのでしょうか。

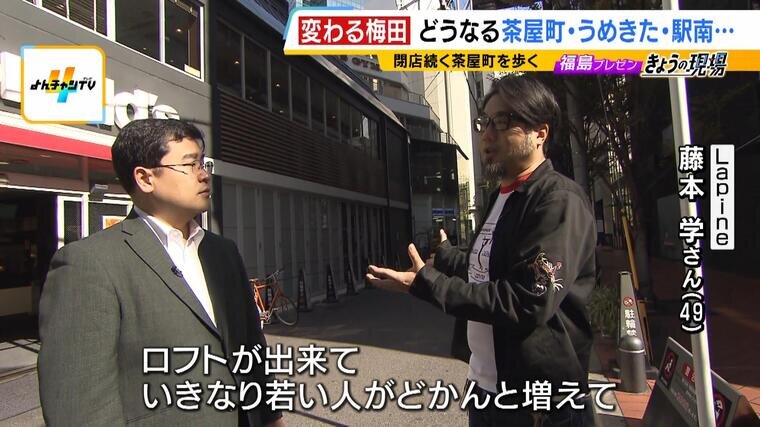

茶屋町で1971年からアメリカンスタイルの洋服を販売している「Lapine」の二代目店主でこの街の変化をよく知る藤本学さんに、昔の茶屋町の様子を聞くと…

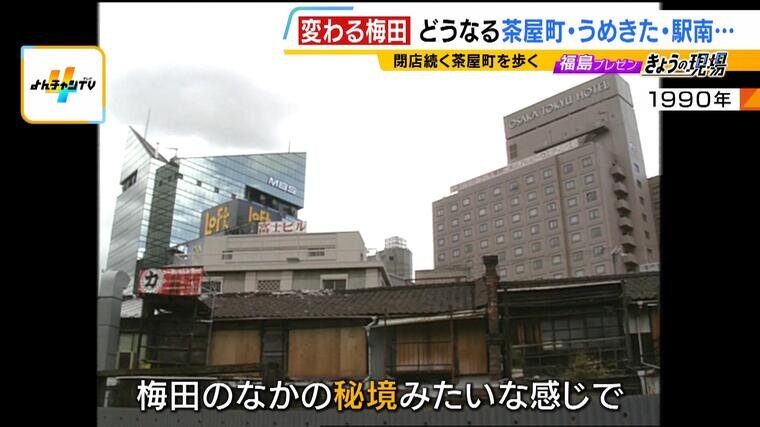

(Lapine 藤本学さん)「元々この辺は、昔の古い長屋が多かった。梅田の街中にありながらも、路地裏に入ったら住宅街があった。梅田の中の秘境みたいな感じで、ちょっと変わった空間」

1990年代に入ると、街の雰囲気が変わっていきます。1990年に梅田ロフトが開業。2005年にはNU茶屋町がオープンしました。藤本さんの店が入居していたビルは再開発により取り壊され、NU茶屋町のテナントとして入ったということです。

(藤本学さん)「ロフトが出来て、いきなり若い人がドカンと増えた。街に来る人が黄色のロフトの袋を持って帰る。“黄色の街”みたいな」

再開発が始まって約35年。現在、茶屋町には「サブカル」の店が増えていますが…

(藤本学さん)「街は生き物みたいな感じで、常に変わってくる。僕が小さい時は長屋でノスタルジックな雰囲気。それがどんどん若い人たちが来るようになって、今や外国人も来る。そういう意味では、グローバルにも捉えられる、サブカルチャーの拠点になっているのかなと」