「こちら久高島の上空です。島の玄関口である徳仁港は9割ほどまでが軽石で埋め尽くされています」

沖縄の海を突然覆いつくした軽石。小笠原諸島の海底火山が噴火し、流れ着いたものです。多くの漁業・観光の関係者や、離島で生活する人、海の生き物に大きな影響を与え、今もなお、厄介者として扱われています。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「いつも行ってる長い長浜ってすごい長い浜なんですか、本当にもう海岸線が無くなってて、もう衝撃がほんとびっくりしましたね、自然の力ってのはすごいんだなーと思ってかなりショックを受けました」

うるま市で、廃ビンのリサイクルにこだわり琉球ガラスを制作する『再生ガラス工房てとてと』松本栄さん。透明が一番きれいだという松本さんの作品は、入れるものを邪魔しない、毎日使える琉球ガラスです。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「軽石でガラスが作れるって聞いたことあるなぁと思って、その内来たら拾って実験しようと思ったんですけどあまりにもすごい量だったんで、これはもうなんか、何かしないとまずいなと思って」

「軽石からガラスを作る」そこから利益を生み出し何かの役に立てないか、天災を天財に変える取り組みが始まります。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「このままだとただの大災害で終わってしまうなと思って、軽石がそのままガラスになるんだったら、僕らガラス屋さんとしてはやらない手はないっていう感じだったので、すぐに実験してみようと思って始めた感じです」

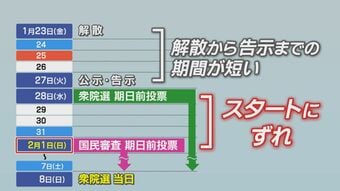

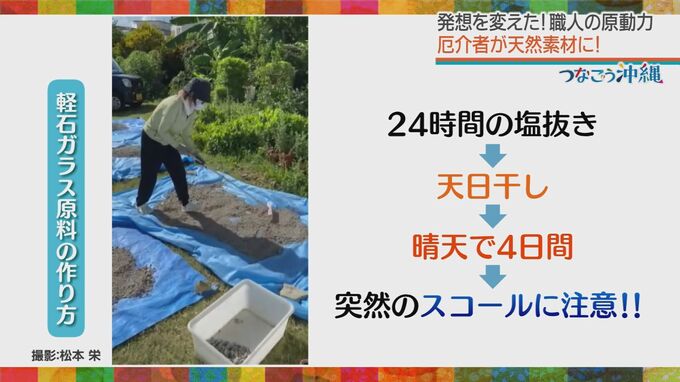

ガラス質であるとはいえ、軽石からガラスの原料へと再生させるのには、時間と手間がかかります。桶に移した軽石を水で洗いながら、ゴミを取り除いていきます。その後24時間水に浸し、軽石の塩抜きをしていきます。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「軽石の中にある黒いものが、鉄分がたくさん含まれていて、実際磁石とかにくっつくんですけど、この鉄分があの軽石のガラスの真っ黒色のもとになってます。

水にさらした軽石は、中まで完全に乾燥させるために天日干しされます。沖縄ならではのスコールに気を付けながらの作業です。完全に乾燥した軽石を丸ごとミキサーで粉砕していきます。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「人力でも粉になるぐらいのものなんですけど、夫婦二人でやって8時間やってバケツ一杯ぶんも作れない感じだったので、実際に腰も痛めたし、すごい苦労しましたね。なんとか機械化しないといけないなって思った感じですね」

小麦粉のようになるまで粉砕された軽石。ここからさらに48時間の塩抜きと乾燥が行われます。日常の制作活動も続けながら、空模様を気にすること10日から2週間、時間と手間をかけた軽石ガラスの原料がようやく完成します。

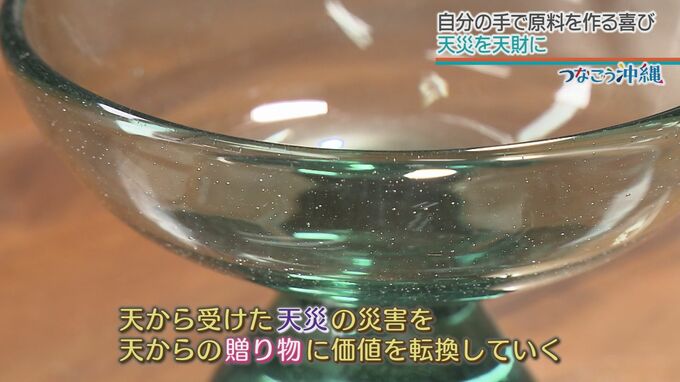

試行錯誤を重ね生み出された原料と、松本さんの思いがこもった最初の軽石ガラスがこちら。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「一番最初に出来たものは、漁協の人にあげてしまいました。軽石でこんなもんができるんですよっていって見せたくて」

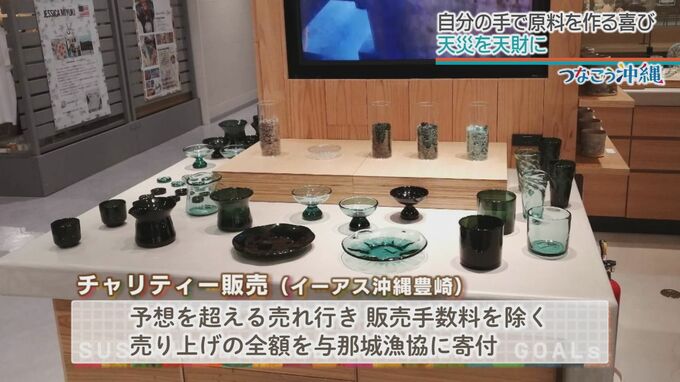

製品が出来ればあとは売るだけ。松本さんの取り組みに共感した仲間たちに軽石ガラスの原料を提供。制作を依頼し、被害をうけた漁協の皆さんの足しになればとチャリティーの展示即売会を開きました。会場を訪れた人の驚きと関心は高く、予想を超える売れ行きで、販売手数料を除いた売り上げの全てが、軽石を提供してくれた松本さんの地元、与那城漁協へ寄付されました。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「普段使ってる廃ビンの透明なガラスと、この軽石のガラス。これを二つを一つにして、琉球ガラスの製品を作っていきたい今一見うまくいってるようなんですけどまだ少しこうやって膨張率っていうのが合わなくて割れてしまったりとかもしてるのでこれから自分が作る作品の中に軽石のガラスを琉球ガラスの一つの色として取り込んで行けるようになるんじゃないかなと言う所まで来ています。もうすぐです」

自然の力に圧倒された軽石問題は、たくさんの人の力を借りて少しずつ解決へと向かっています。大量に噴き出された地球のパワーをどう受け取るのか、圧倒的な自然を前に、自分の立ち位置から発想を巡らせ、乗り超えていく。こうした取り組みは、SDGsの目標へと繋がっていきます。

再生ガラス工房てとてと 松本栄さん

「人の手で砕ける岩石なんて他にないんで。天から受けた天災の災害を、天からの贈り物に価値を転換していくような、さらにそっからこうまた新しく利益が生まれて、それが巡り巡っていくような形になると嬉しいなと思っています」