9月末、県内では観光客の水難事故が相次いで発生し、3人が死亡しました。遊泳中の死亡事故はどのようにして起きるのか、第11管区海上保安本部に聞きました。

9月、本部町の備瀬崎海岸では、シュノーケリングをしていた夫婦のうち、沖に流された妻を助けた夫がその後、死亡。渡嘉敷村の阿波連ビーチでは、同じくシュノーケリングをしていた中国籍の男性が死亡しました。

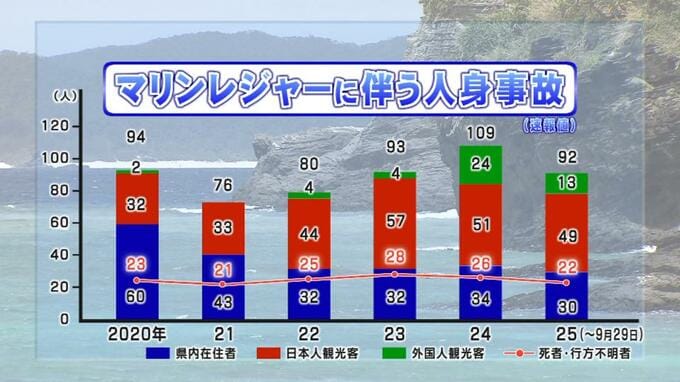

ことし、県内ではマリンレジャーに伴う事故にあった人の数が9月29日までに92人となっていて、そのうち22人が死亡しています。

第11管区海上保安本部によりますと、事故者に観光客が多いことや、そのほとんどでライフジャケットを着用していないことが特徴ですが、中でも件数が多いのがシュノーケリング中の事故です。シュノーケリング中の事故は、どのようにして起こるのでしょうか。

▼第11管区 山本亮 安全対策調整官

「いきなり海に入るのではなく、

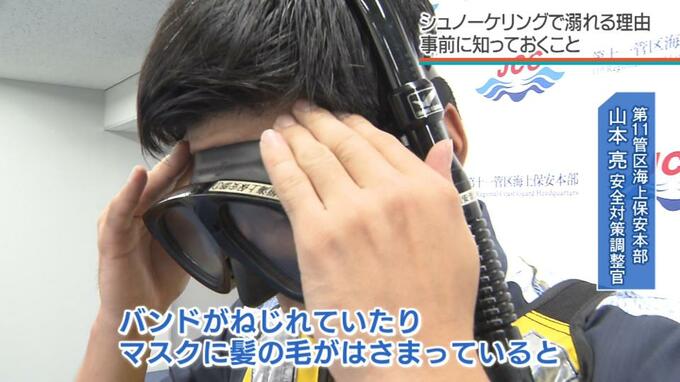

シュノーケリングは、目と鼻を覆うマスクと呼吸をするためのシュノーケルを装着して、

「バンドにねじれがあったり、

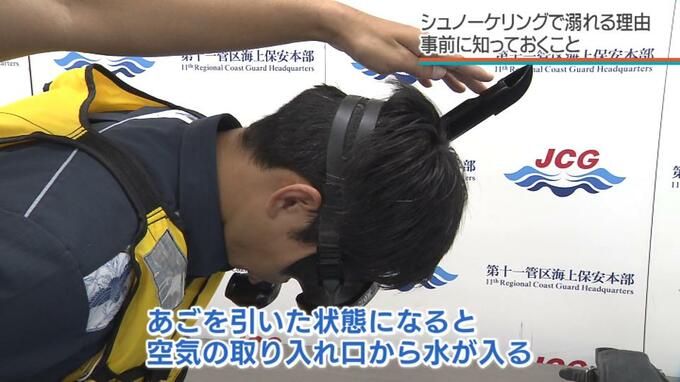

シュノーケリング中はマウスピースをくわえて口呼吸を行い、鼻から呼吸はできません。シュノーケルの先端部分が水面から出ることで呼吸を行いますが…

「あごをあげるような形で水中を泳いでいただけると、

遊泳中の動きや、波の変化などによって、

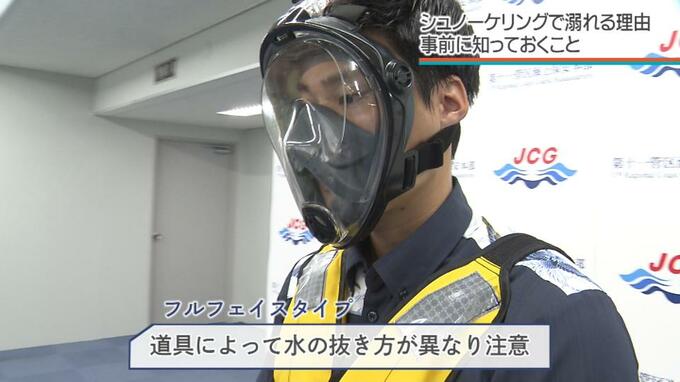

最近では、顔全体を覆うことで口を開けっぱなしにしないで済む、フルフェイスタイプのシュノーケルマスクも販売されていますが、道具によって水の抜き方が異なり注意が必要です。

こうした技術を理解していたとしても、深みにはまったり沖へ流されたりと、想定外の事態に巻き込まれるとパニックに陥ることがあります。

「基本的な技術を身に着けずにマスククリア(口から息を吸ってマスクを押さえながら鼻から息を吐き、マスク中の海水を外に出す行為)であるとか、

陸とは違う海の中。パニックになることを想定し、

▼第11管区 山本亮 安全対策調整官

「ふとした拍子に事故になることが多いので、浮力が確保されていると対応の仕方が全然変わって