久間教授は今回、その煙貫口からロボットを入れ内部を撮影。

「よし下げるよ、前進!」

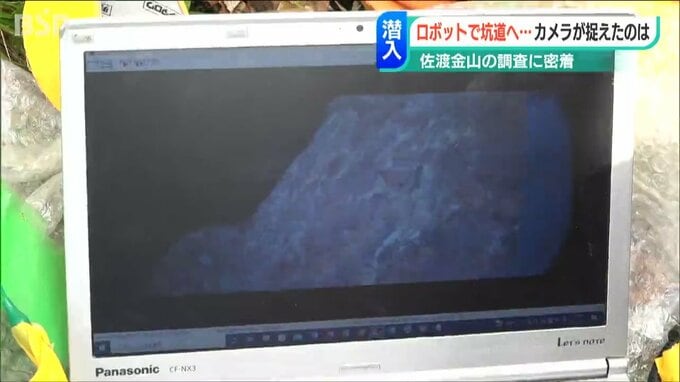

これがその貴重な映像です。地中から煙突のような形で伸びているという想定とは違い内部は広く複雑な形状でした。

そしてカメラが捉えたのは鉱脈の柱「鉱柱(こうちゅう)」

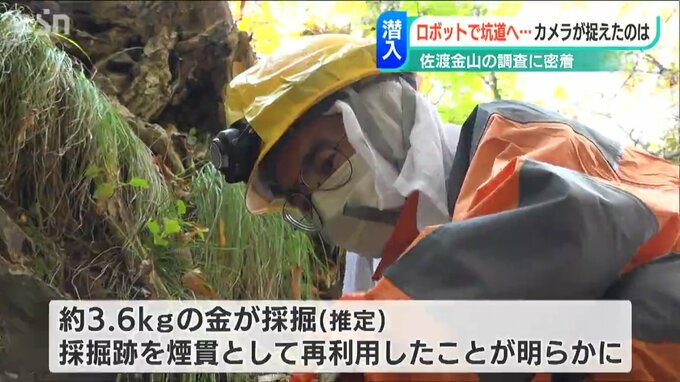

ここが採掘場所だったという証拠です。採れた金は推定3.6kg。

採掘跡が煙貫に再利用されたことがこの調査で明らかになったのです。

副坑道に入り煙貫のいわば煙突部分につながる部分を見せてもらいました。長年の雨風で土砂が堆積し、今は貫通していないそうです。

【松江高専 久間英樹 教授】「ロボットで調査して、埋まっています。なので出口は埋没しているとずっと思っていた。当時の人は素晴らしい設計能力があったというか、前に採掘した穴を無駄にすることなく煙貫として見事に再生させたことが分かる」

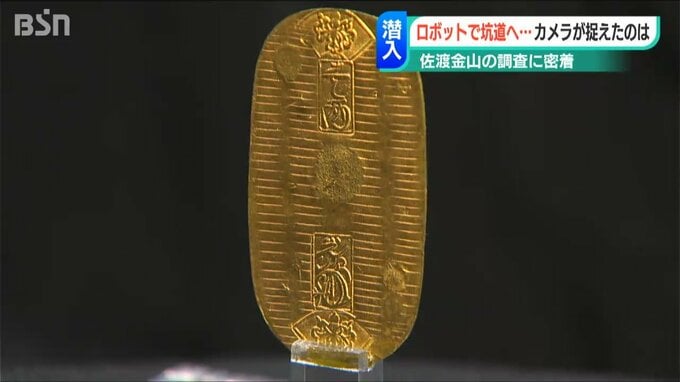

こうした江戸時代を中心とした佐渡の金山遺跡は今、世界遺産登録へのステップを進めています。

ユネスコへの推薦書作成をアドバイスした世界遺産コンサルタントバリー・ギャンブル氏は「佐渡は特別だ」と評価します。

【バリー・ギャンブル氏】「なぜ佐渡の金山が推薦されたのか、それは江戸時代にポイントがある。1600年代のはじめのころ、佐渡は最も重要な金の生産地で、世界をけん引していた。

金は貿易などでとても重要でした。なのでこの時代の佐渡の金山が非常に重要であるのです」

大切山坑が江戸時代に掘られたものだという確実な証拠があります。