当時、鉱山を仕切るのは「山師」と呼ばれる人々でした。

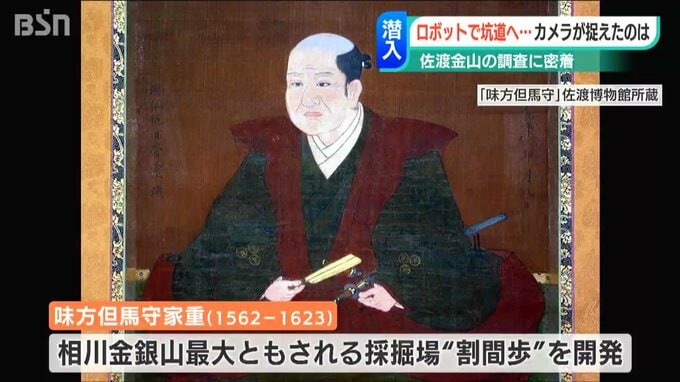

佐渡で有名なのは山師「味方但馬(みかた・たじま)」。1600年代初期、佐渡金山最大とも言われる採掘場「割間歩(わりまぶ)」を開発しました。

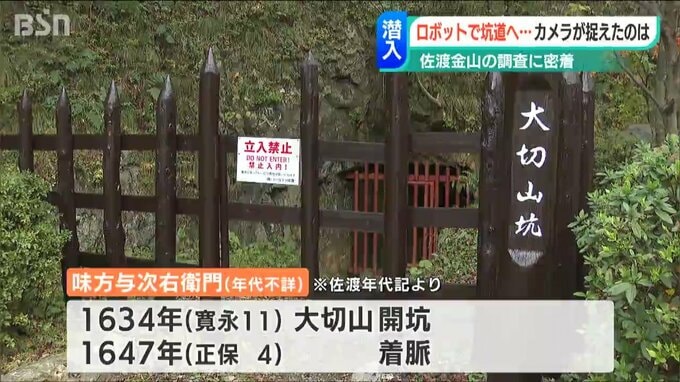

一方、この大切山坑を仕切ったのは但馬の一族だった味方与治右衛門(みかた・よじうえもん)。佐渡年代記によると与治右衛門が掘削を始めたのは1634年。300メートル先の大鉱脈にあたったのは1647年。実に14年もの歳月をかけて掘り進めたのです。

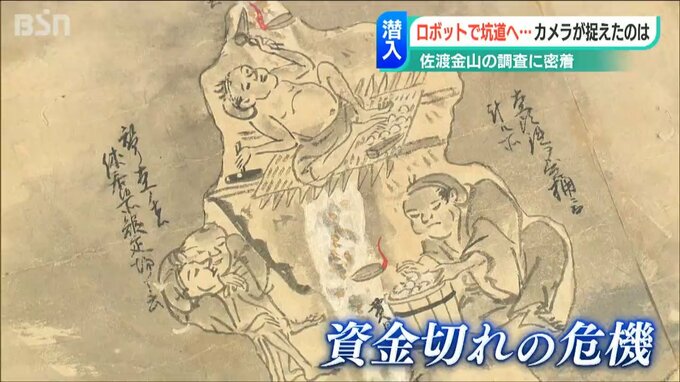

しかし、坑道を掘るには大勢の人出を伴います。味方与治右衛門は一度、資金切れの危機にあいます。

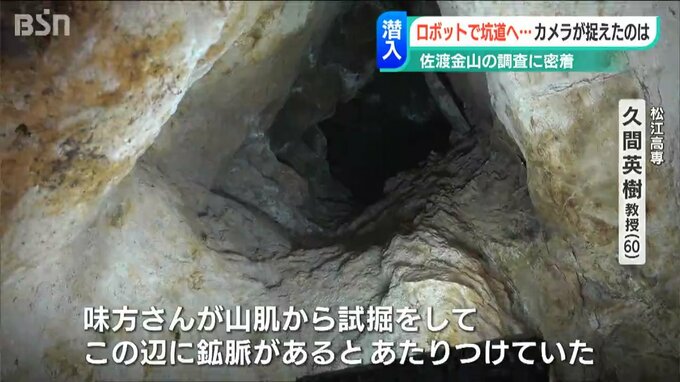

久間教授が推測するのはおよそ170m地点、鉱脈には当たっていません。

【松江高専 久間英樹 教授】「ここでお金が尽きちゃった…単純計算15憶ぐらいだと言っているが今の15憶じゃない、大体300倍しなきゃいけない。それまでに稼いだ金を全部つぎこんだ」

味方はなんとかお金を工面しさらに30メートル程掘り進め鉱脈を見つけます。「七助脈(しちすけみゃく)」です。しかし、思っていたものとは違うと、味方はさらに奥へと掘り進めます。

なぜ、地中の見えない鉱脈にこれほどの大金をかけられたのか。

【松江高専 久間英樹 教授】「注目すべきはこの竪坑。味方さんが山肌から試掘をしてアタリをつけていた。ただ鉱脈は不思議なもので地表に大きいものがあるからそれがずっと地表に続いているかというとそうではない。それは本当に山師の勘」

鉱脈まで長い距離になる、そう推測した味方は坑道にある工夫を凝らしていました。絵図を見ると、赤い線がほぼ並行に2本並んでいます。一つは鉱石を運ぶ主坑道、もう一つは空気を循環させるための副坑道で「煙貫(けむりぬき)」とも呼ばれています。

久間教授は今年3月、それまで分からなかった煙貫の口部分を発見。主坑道の入口より32メートル頭上の山の斜面でした。数百メートル先の空気を循環できるよう味方が設計したのです。