江戸時代、徳川幕府の財政を支えたとされる佐渡の金山。山中には鉱脈を求め何本もの坑道が掘られています。今回その坑道を調査する1人の研究者に密着しました。人々は、どのように金を掘り当てたのでしょうか。

非公開エリアにもカメラが潜入しました。

鉱脈を掘りすすめ山が2つに割れた「道遊(どうゆう)の割戸(わりと)」がシンボルとして有名です。

今回の主役は、その「道遊の割戸」の背面に位置する「大切山(おおぎりやま)坑」。江戸初期に開削された坑道です。

先月10日、ここである調査が行われました。

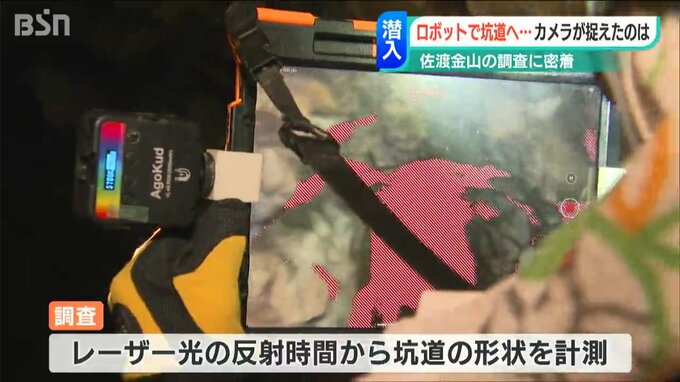

手にした機械からレーザー光を照射。壁面に当たって返ってくる時間を計測して、坑道の形を調べています。

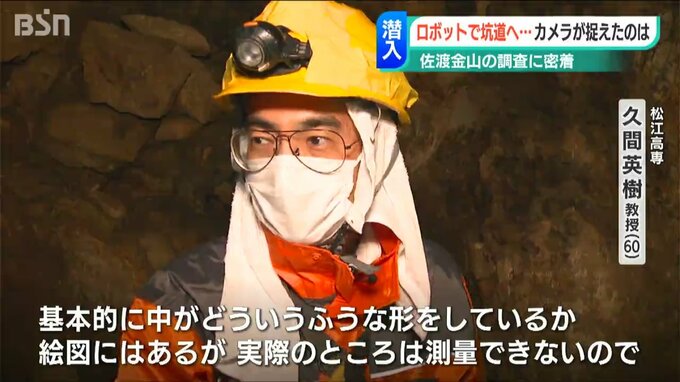

【松江高専 久間英樹 教授】「基本的に中がどういう形をしているか絵図にはあるが実際に測量できないので」

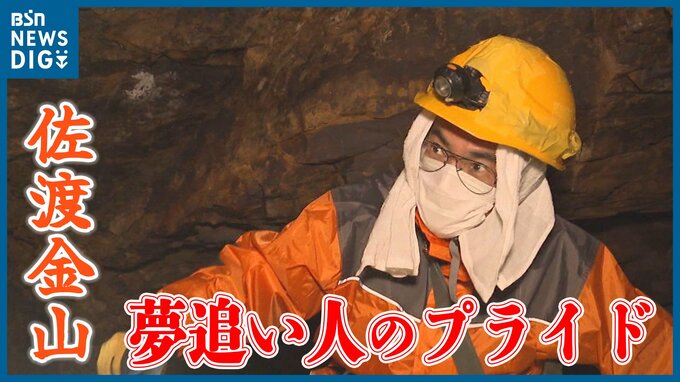

調査にあたるのは久間英樹教授60歳。島根県の松江工業高等専門学校でロボット工学を指導するかたわら、全国の鉱山遺跡に足を運びロボットを使って坑道を計測する世界唯一の研究者です。

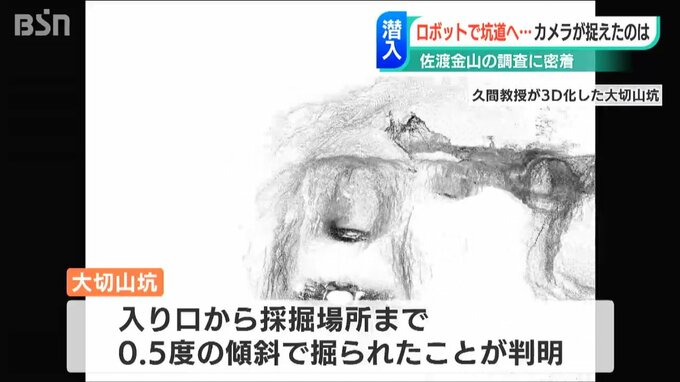

佐渡金山の大切山坑には何度も調査に入り、坑道を3D化するなど解析を進めてきました。その結果、入口から採掘場所に向かって傾斜がおよそ0.5度あることが分かったといいます。

【松江高専 久間英樹 教授】「採掘していくとどうしても水が滴ってくるのでそれを坑道の外へ流す仕組み。0.5度を保ちながら採掘していく」

Q,絵図じゃ分からない?

「絵図じゃなかなか、絵図は上からの情報だけなので」

これが、その大切山坑の絵図。赤い線が坑道ですが、確かに傾斜は全く読み取れません。

坑道の中、そして外からも計測を重ね絵図などと照らし合わせ、最終的に掘られた年代推定をするのが目的です。