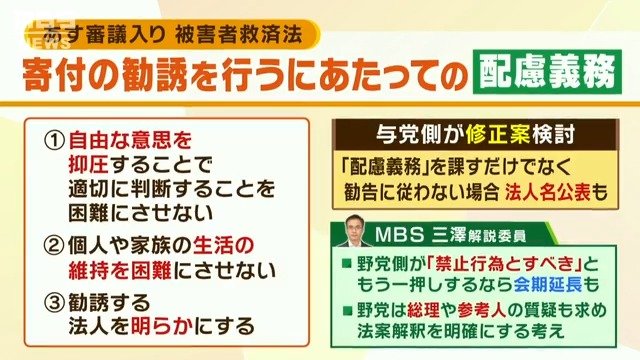

家族は救済されるのか 【配慮義務】を詳しく見ていく

―――話が出ました「配慮義務」ですが、三つ項目が挙げられています。①自由な意思を抑圧することで適切に判断することを困難にさせない②個人や家族の生活の維持を困難にさせない③勧誘する法人を明らかにする、これに配慮しましょうというわけですが、罰則などの規定がないので禁止行為ほどの効力は見込みにくいという声が上がっています。そこで与党は修正案として「勧告に従わなければ、法人名を公表すること」など検討しています。

配慮義務に罰則がなかったとしても、法律上明確に禁止するというのは、それ自体が強い意味を持つわけです。①~③は寄付を勧誘するにあたって、当然守るべきもので、特に①と③は、過去に統一教会の判例でも違法性を認定する基準として判断されているものになります。これはもう配慮義務にとどめるだけではなく、端的に「禁止規定」とすべきだと思います。

―――続いて被害者家族をどうやって救済していくのかという話です。「養育費などの特例」が設けられ、寄付した人の子や配偶者らが本人に代わって寄付の取り消し、返還請求ができるということです。阿部さん、わかりやすくご説明いただけませんか。

例えば母親が信者として教会に献金をしていたと。それで家のお金がなくなって、子供が本来養育されるはずのものがされなかったと。その分を、子供が母親に代わって取消権を行使して返還請求できるというものです。ただ「要件が厳しく、範囲もかなり限定的で、被害者家族の救済にはほとんどならない」とみています。

「債権者代位権」で行使できるのは、あくまで子供が持っている権利の範囲内なので、子供の養育費だと月数万円ぐらいの金額になるわけで、母親が仮に数百~数千万円を献金していたとしても、あくまでも数万円とか、その範囲で取り消すことができるに過ぎない。他方で、要件がかなり厳しくて実際は被害者の救済になるかと言われたらかなり限られてくるということになります。

―――国会の会期が迫っていますけども、どのあたりで決着して欲しいと考えていますか。

家族被害の救済という点については、債権者代位権という制度を使ってる以上、これを手直しして、抜本的な救済を図るというのはなかなか難しいです。なので私が考えているのは、新法に「1年以内の見直しの規定」を入れていただいて、次の国会で家族被害や二世被害の抜本的な救済を図る法整備を改めて検討するとか、附則とか付帯決議で示していただき、次の国会できちんと議論していただくというのが現実的だと思います。

(2022年12月5日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)