“ノーベル賞”の背景にある「基礎研究」の重要性

研究の道のりは、平坦なものではありませんでした。1997年に、アメリカの学会で発表した際には...

京都大学 北川 特別教授(8日)

「『そんなの本当か?』という感じで、非常に叩かれました。いっぱい叩かれて、ダメだと叩かれて、暑いところで、涙か汗か分からない経験をしました」

「お前は嘘つきだ」とまで言い放たれたといいます。それでも諦めず研究を続けた結果、20年近くを経て、「多孔性金属錯体」によって、果物や野菜の腐敗を進める「エチレン」を吸着し、鮮度を保つ製品も発売されました。

一方、坂口さんも...

大阪大学 坂口 特任教授(7日)

「アメリカで、このまま人気のない研究テーマで、いつまで続けられるかと。そろそろ日本へ帰るべきではないかと」

今から40年ほど前、存在が否定されつつあった「免疫反応を抑える細胞」について、独自の研究結果を発表しましたが、ほとんど相手にされなかったといいます。

それでも10年ほど研究を続け、「制御性T細胞」は学界で認められる成果となったのです。

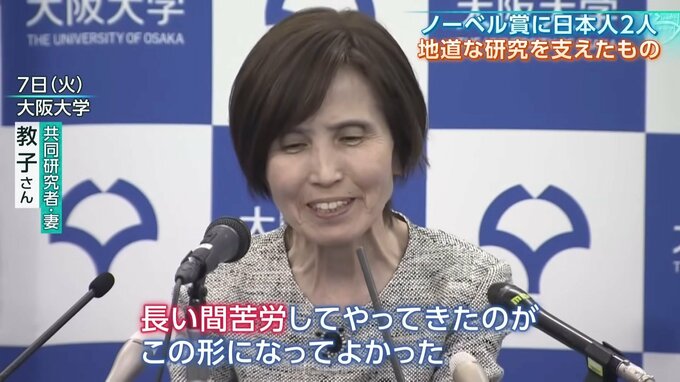

“不遇の時代”から共同研究者として支え続けた、妻・教子さんは...

共同研究者・妻 教子さん(7日)

「長い間苦労してやってきたのが、この形になってよかった」

長年の「基礎研究」が実ったノーベル賞。地道な努力に加え、成功の背景にあったものについては...

大阪大学 坂口 特任教授(6日)

「非常にラッキーなことに、ひとつ財団の奨学金が当たりました。8年間の長い奨学金でしたから、じっくり研究できた」

京都大学 北川 特別教授(8日)

「基礎的な研究経費っていうのは、それなりにありました。研究がうまくいかなくても、続けていける。そういう精神的安定がありました。私はよい環境に恵まれていたなと、非常に痛感しています」

ノーベル賞につながる研究を支えた環境は、若い世代に引き継いでいけるのでしょうか。