「必要なのは研究環境」次世代の研究者の“チャレンジ”のために

小川キャスター:

文部科学大臣との電話の中で、若い方たちの研究時間の確保についてお話しされていましたが、今、その研究費なども含めてどんなことが必要で、どのような未来が試されていると思われますか。

京都大学 北川 副学長:

若い人たちはやはりいろんな意味で、チャレンジ精神もあるし、いろんな研究を進める上での意欲や気力を持っています。

だから必要なのは、研究環境です。基礎的な研究費を潤沢に用意するということで、若い人たちが安心して研究に集中できる環境は勿論、それだけでは駄目で、やはり彼らをサポートする人材が必要なんです。

それがどんな人材かというと、技術支援をする人材、それからURNのように解析を通してサポートする人材、そういう支援人材を整備することが、やはり若い人が独立していく上で非常に重要になっていると考えます。

トラウデン直美さん:

環境課題の解決のひとつになるかもしれないということで、ものすごく期待をしているのですが、今回のノーベル化学賞の受賞決定によって、ここからさらに研究が進むこと、広がりを見せていくことについて、後進の研究者の皆さんを含め、どんな風に広がっていってほしいですか。

京都大学 北川 副学長:

これまでも学術的には、非常に大きな学会が存在している分野です。一方で、一般の方々については、認知されていなかったということです。

このノーベル賞で非常に広く知られることによって、これまで応用できなかったところまでの展開というのも考えられるので、若い人たちにとっては、その展開による様々な研究へのシーズ、アイデアの源になるものがいっぱい出てくると思います。ぜひそこにタックルして、チャレンジして、また新しい材料を作るなり、世界を変えてしまうような技術の開発に挑戦して欲しいと思っています。

科学ジャーナリスト 寺門さん:

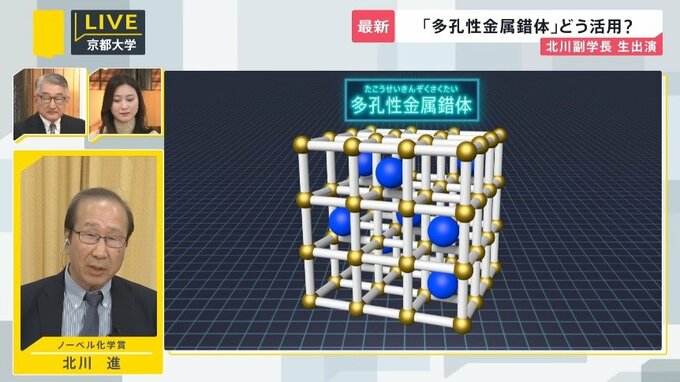

多孔性金属錯体は、汚染物質を除去するということ以外に、例えば化学反応の、いわゆる触媒として、いろんな新しい物質を作っていくことにもかなり使えるんじゃないかというふうに考えております。

京都大学 北川 副学長:

おっしゃる通りです。まさに今、皆さんはそっちへ向かっています。例えば気体の反応というのは、圧力をかけないとなかなかうまくいきません。濃度が薄いからです。ところが、この多孔性金属錯体というのは、使っても穴の中に濃縮できます。

それによって、反応をもっと加速することができる等々、いろんなメリットがあるので、これからますますこの分野で、こういう穴が空いた材料が使われると思います。