“臥薪嘗胆”の14年半

今野さんが、こうした地域に残る細かな営みを徹底して収録したのには、訳がありました。

今野さん「(記録誌は)奪われたものの一覧表だなと。奪われたものというのは、大きくまとめると、3つの「間」で表現できるのではないかと。1つは「空間」、これは汚された地面や空気、地面から生えている作物、樹木、植栽ですね。そして「時間」。過去・現在・未来ですね。で、あえて「人間(じんかん)」と読ませて、人と人との間。いわゆるコミュニティ。この3つの「間」にまとめられると思います」

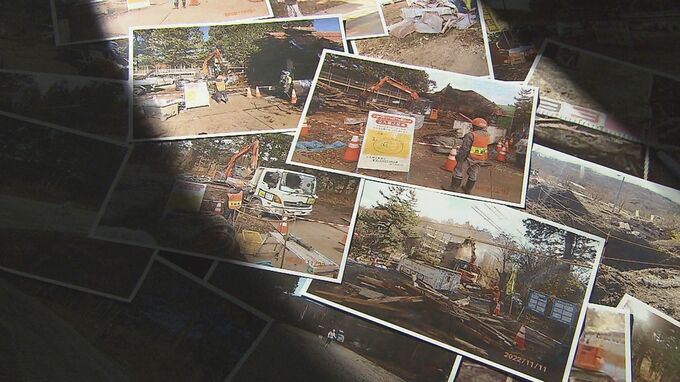

奪われた物の一覧表。そう語る今野さんは、3年前、170年続いた自宅を解体しました。解体に際し、自宅の最期を見届けることを強く望んでいましたが、環境省は今野さんに知らせることなく、家を解体してしまいました。

TUFがこうした一連の経緯を報じると、環境省は、方針を転換。住民の希望があれば、解体を公開することとし、今野さんには、謝罪の意向を示しました。

過去、現在、未来。時間のすべてを奪われたという思いは、いまも残っています。

今野さん「立ち会いを望んだのに、人のいない隙にやっちゃうわけですよ。ガシャって。お詫びしたいって言ってきたんだけども、それはおかしいっていう。結局、放送されなかったらわびる気はないんでしょっていうことです。だから悪いと思ってるんじゃなくて、詫びたというアリバイを作りたかった。なので、それは拒否しています」

講演の後、話を聞いた人とやりとりする時間がありました。

東北大学・苅谷智大特任准教授「(出版後の)今野さんの心境の変化は?」

今野さん「まずはしばらくぼーっとしましたよね。その後落ち着いて考えると、足りないなというところですね。奪われた物の一覧表なんですけど、まだまだあるよねって。家の解体に立ち会えないとか、土地取り上げられて追い出されたとか、それって、まともな精神していたら、ダメです。やっぱり、自分の精神を守るために、そういう仕打ちに慣れようというのが働くんですね。だけどこの記録誌を読み返すと、また怒りがふつふつとリフレッシュされるので、そういう意味では、臥薪嘗胆のネタといいますか。忘れてしまいそうだとか、慣れてしまいそうなものを思い起こさせてくれるものなんだなとは思います」

原発事故から14年半。その期間を今野さんは「臥薪嘗胆」と表現しました。

記録誌は「ふるさと再生のマニュアル」としての役割もあると話す、今野さん。怒りの書から、再生の書へ。その役割が変わる日を待ち望んでいます。