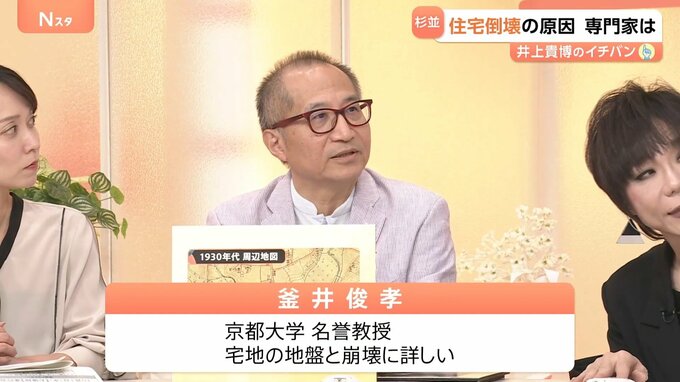

「擁壁のメンテナンス不足ではないか」専門家が分析する住宅崩壊の原因

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

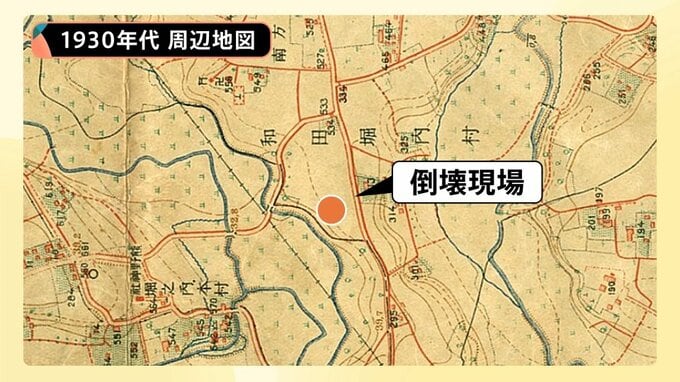

「1930年代の倒壊現場の周辺地図」を見ますと、北側(右)に川があります。この川が侵食して低地を作っていました。

一方で、反対側の南側(左)は台地で、その間には急斜面があるわけです。まさに現場は、その斜面の上にあったということが分かります。

井上キャスター:

その斜面を埋め立てるために、盛り土をして擁壁を作っていたということですか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

擁壁を作ることは悪くないです。問題なのが、建物に亀裂や割れ目ができているということは、土の圧力に対抗できていないということです。

ミッツ・マングローブさん:

3月に撮影された写真の倒壊した建物は、擁壁内の土が動いて、負荷がかかって、ヒビが入って膨らんでいるということですか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

そういうことです。本当は土の圧力を抑えるための擁壁なのですが、土の圧力の方が強すぎて、ヒビ割れが出来ていたということです。崩れるのは時間の問題だったと言えると思います。

井上キャスター:

崩落現場の周辺地盤のイメージで見ますと、現場は高低差がありますので、盛り土をして擁壁を作っていました。その上に住宅を建てていた。この擁壁内の盛り土の圧力が変わってきたということです。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

擁壁が盛り土を支えきれなくなっていたわけです。その状況がずっと続いたので、いずれは崩れただろうという予想が成り立ちます。

出水麻衣キャスター:

こういう家の建て方というのは多いのでしょうか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

一般的というか、非常に多いと思います。ただ、通常は擁壁がしっかりしているので、今回みたいなことは起きないです。

擁壁の維持管理が大事なのですが、今回の場合は擁壁のメンテナンスがきちんとされていなかったために起きてしまったということです。

出水キャスター:

擁壁のメンテナンスを行う目安などはあるのでしょうか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

メンテナンスの周期などはあんまりないです。基本的には、擁壁に割れ目がある、草が生えてくる、水抜き穴が詰まっているなど、そういった様々な現象が出てくるとそれを解消する。擁壁を健全な状態に保つということが大事です。

ミッツ・マングローブさん:

倒壊現場を専門家として見た場合、擁壁の厚さや土台の強さは十分保たれていたものなのでしょうか。

京都大学 釜井俊孝 名誉教授:

少なくとも倒壊が起きてしまったので、擁壁の厚さが足りなかったのか、少し高すぎたのかなど、そういう恐れがあったのではないかとは思います。

井上キャスター:

それは今後、調査が行われて、実際の工事はどうだったのかということになってくると思います。