日本の秋を彩る風物詩、中秋の名月。今年(2025年)は10月6日です。お月見と聞くとお団子やススキを飾り、美しい月を眺める行事ですが、実は中秋の名月=満月ではないことを知っていましたか?(アーカイブマネジメント部 萩原喬子)

中秋の名月って何?

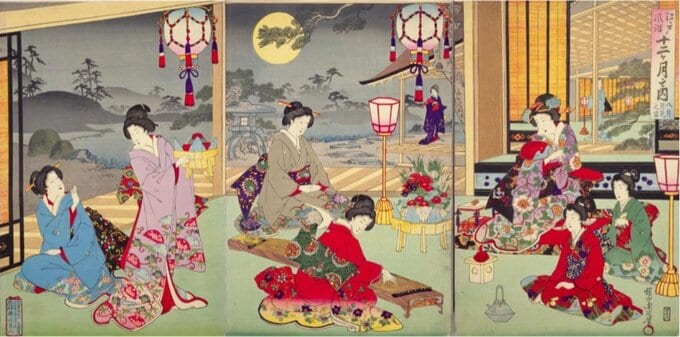

「中秋の名月」は旧暦の8月15日の夜に見える月のことです。お月見の歴史は古く、月を楽しむ風習は中国から伝わりました。奈良・平安時代では貴族の催しでしたが、のちに庶民にも定着しました。お月見は五穀豊穣を祈り、収穫の恵みに感謝するイベントとして受け継がれています。

「中秋の名月」の別名は「芋名月」

お月見のお供といえば高く積み上げられたお団子を思い浮かべますが、このお団子は15個お供えする地域が多いそうです。これは十五夜にちなんでいる説や、月の満ち欠けを15個で表現しているなど諸説あります。

またお月見には「芋名月(いもめいげつ)」という別名があります。これは旧暦の8月が里芋の収穫時期にあたることに由来します。里芋は子孫繁栄を象徴する縁起の良い食べ物とされてきました。

過去のアーカイブ素材を見てみると…

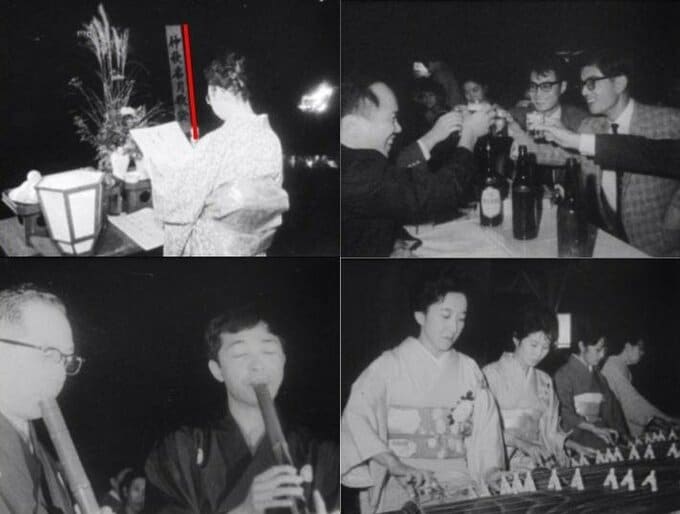

TBSには1963年の中秋の名月の映像が残っていました。月明かりの下で、歌会やお琴・尺八による演奏会が開かれ、ビールで乾杯する様子が記録されていました。

また1968年(昭和43年)には大正2年以来55年ぶりの皆既月食と重なりました。この珍しい天体ショーを見ようと東京・上野の不忍池にはこの珍しい月を見ようとたくさんの人が集まりました。