今の時期が最も危険 “秋の食中毒”

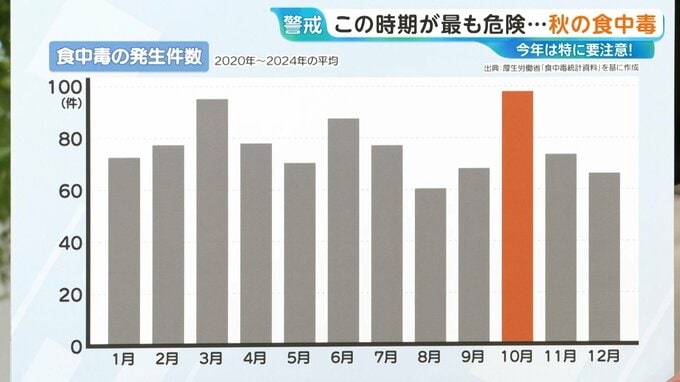

厚労省の資料によると、食中毒の発生件数(2020~2024年の平均)は、10月が1年で一番多くなっています。

なぜ秋に食中毒が多いのでしょうか?

管理栄養士の渥美まゆ美さんに聞くとー

・夏バテ・残暑バテと寒暖差で免疫機能が低下している

・食中毒の原因になりやすい食材が増加(キノコ・フグなど)

・秋のレジャー、運動会などお弁当を食べる機会が増える

さらに今年は10月も気温が高い予想なので、特に注意が必要です。

≪秋に注意したい「3つの食中毒」≫

◆「ウイルス性(ノロウイルスなど)」

低温や乾燥を好み、秋から冬にかけて多くなります。

◆「細菌性(カンピロバクター、サルモネラなど)」

30℃前後で活発に増殖し、春から秋にかけて多くなります。

◆「寄生虫(アニサキスなど)」

秋の味覚、サバやサンマなどに寄生します。

ポイントは「水分」 弁当の食中毒対策

運動会や行楽など、秋に作る機会が増える「お弁当」での食中毒対策です。

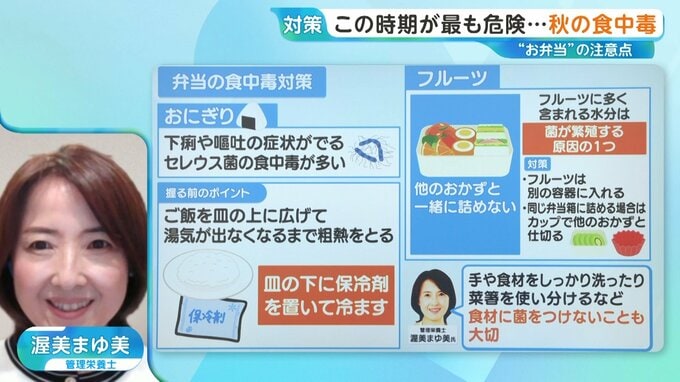

特に気をつけたいのが、「おにぎり」。

下痢や嘔吐の症状が出るセレウス菌の食中毒に注意が必要です。

おにぎりを作る際のポイントは、握る前に「ごはんを冷ます」こと。

お皿の上にご飯を広げ、湯気が出なくなるまで粗熱をとります。お皿の下に保冷剤を置いて冷ますと一気に熱が取れます。

さらにデザートの「フルーツ」にも要注意。フルーツに多く含まれる水分は、菌が繁殖する原因の一つなので、他のおかずと一緒に詰めないようにしてください。

別の容器に入れて持っていく、カップで別のおかずを仕切るなどの工夫が必要です。

管理栄養士 渥美まゆ美さん:

まず手をよく洗って、菜箸やトングをちゃんと使い分けて、菌を「つけない」。温かい温度帯で放っておくようなことをしないで菌を「増やさない」。この二つを抑えることが大事です。

おにぎりも冷やしすぎると確かに美味しくなくなってしまうので、「湯気が出なくなる」のを目安に冷ましていただいて、握りやすい温度帯になったら握って、さらに粗熱を取るというやり方をすると、より安全かなと思いますね。