◆《誰のための研究なのか…“人道の医師”と“遺骨持ち出し”》

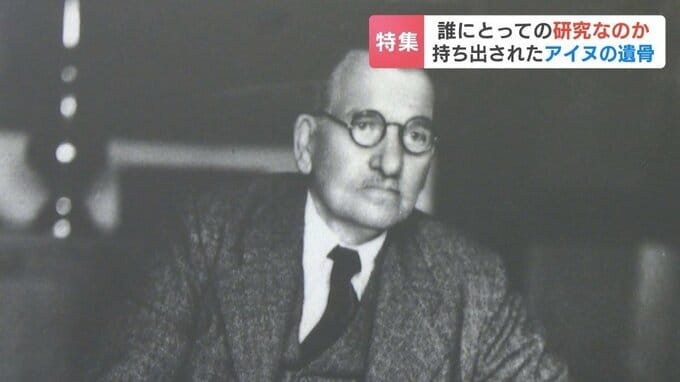

人類学者の顔をもつマンロー氏は、1913年にエディンバラ大学に遺骨を送る前から、発掘調査などのため、たびたび北海道を訪問していました。

マンロー氏が貝塚で発掘した『石鋸(いしのこぎり)』を所蔵する、釧路市立博物館。学芸員の城石梨奈さんは、遺骨が寄贈された経緯をこう推測します。

釧路市立博物館 城石梨奈さん

「その時代って、よく骨や資料を研究者同士で交換することもあったようです。だから誰かが掘った遺骨を、マンロー氏が受け取っていたのかもしれない。研究するにあたって“これはダメとかOKだとかっていう基準”は当時、現代と違っていたのかなとは思います」

マンロー氏は、二風谷でアイヌの生活用具を収集するなど、研究を続けながらもアイヌとともに暮らし、信頼を獲得しました。遺骨を持ち出す行為と、晩年の二風谷でのマンロー氏。

そこから学ぶべきことは、いったいどんなことなのでしょうか。

北海道大学アイヌ先住民研究センター 辻康夫教授

「研究者だけが、勝手に好きな研究をやって、一部の人たちに不利益を与える。これは当事者と研究者が、はっきり分かれてしまっているから起こることなんです。これを解決するには、当事者がちゃんと研究の中に入って来ること。そして、彼らが何を知りたいのかをちゃんと発言できるようにするということ、当事者の役に立つ研究をするっていうことです」

先住民族の権利回復が世界で進むいま、研究者の姿勢を見直すときが来ています。

◆《弔いと尊厳のために…アイヌ民族の遺骨返還問題》

堀啓知キャスター)

医師として、アイヌの人たちと信頼関係を築いていたマンロー氏の思いを窺い知ることは、いまとなっては叶いませんが、返還に向けた動きは進んでいるんですか?

世永聖奈キャスター)

これまでに80体を超えるアイヌ民族の遺骨が、海外から返還されています。しかし、どれだけの遺骨が持ち出されたままなのか、その実態は判っておらず、研究者による地道な調査に頼っているのが実情です。

アイヌ民族の遺骨研究にあたってきた日本考古学協会などの学会では、過去の遺骨収集を反省した上で、北海道アイヌ協会と研究倫理に関する話し合いを重ねているとのことです。

堀啓知キャスター)

一刻も早く、持ち出された遺骨が故郷の地へ戻れば…と願うばかりです。

【この記事の画像を見る】

【関連記事】

▼映像でよみがえる、約半世紀前の“アイヌの結婚式” 当時、花嫁だったアイヌ女性が語る…差別と偏見 現代のSNS上“ヘイト”に何を思う

▼アイヌ施策推進法から5年「ヘイトをやめろ」「差別の意図はない」街頭で渦巻く声…SNS上で続くアイヌ差別に「実効性ある取り組み必要」

▼アイヌの女子高校生・新谷菜々さん 「隠す必要ない」友人の言葉を胸に特別授業 生徒約80人を前に演舞披露「堂々と発信していきたい」