■もやし業者「利益が限界」「価格見直し必要」

南波キャスター:

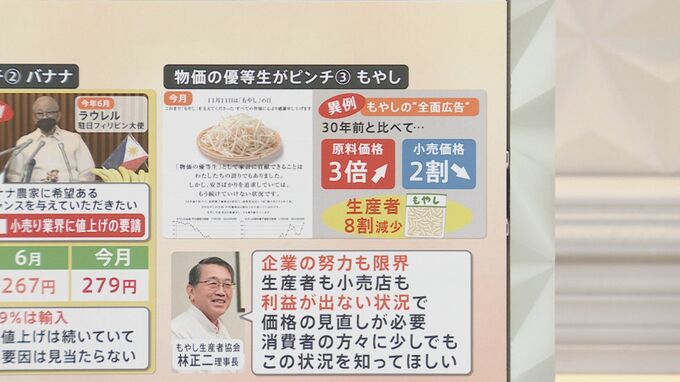

まさにそんな切実な事情を抱えているのが“物価の優等生”「もやし」です。もやしに関しては、「物価の優等生として、家計に貢献できることは私たちの誇りでもありました。しかし、安さばかりを追求していてももう続けていけない状況です」と異例の全面広告を日経新聞に出しまして、切実な訴えがありました。

というのも、30年前と比べますと、原料価格は3倍に増えていますが、小売り価格は、価格競争もあって2割下がっている。生産者もいま8割減っている。実際に取材をしますと「企業の努力も限界。生産者も小売店も利益が出ない状況で、価格の見直しが必要。消費者の方々に少しでもこの状況を知ってほしい」ともやし生産者協会の林さんはおっしゃっています。

秋元さん、実際にもやしの生産者と関わっているそうですね。

オンライン直売所「食べチョク」代表 秋元里奈さん:

2、3週間前にもやしの生産者さんがオフィスにいらっしゃって、実情をいろいろお話いただきました。特に今厳しいのは、中規模のもやしの生産者さん。価格勝負になると、数を作らないと安くできないので、中規模のところがどんどん廃業してしまっているのです。逆に今私たちがサービスで取り扱ってる直販するような人は、小規模なので、どちらかというとあまり使わないような珍しい品種とかを栽培すれば、多少高価で売れるんですけど。一般的なもやしだとどうしても価格が上げづらかったりするので、中規模の人たちが本当に苦しいと話をされてました。

■お米も値上がり この3年は余っていたため値下げが続いたが…

南波キャスター:

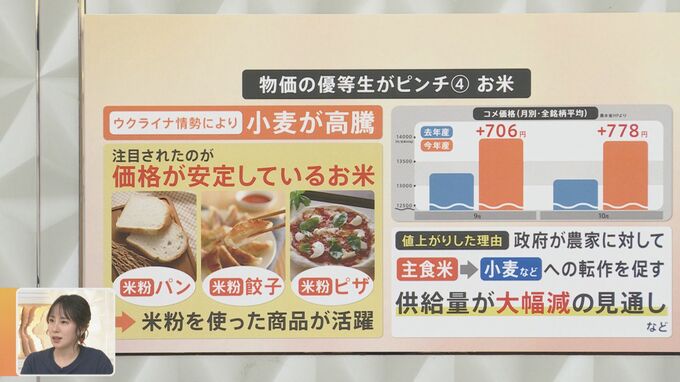

そしてもう一つ、価格の優等生の代表例としてお米が挙げられていますが、ウクライナ情勢によって小麦が高騰して注目されたのが、やはり価格が安定している「お米」。まさに米粉パンや米粉餃子、米粉ピザなど、米粉を使った商品が活躍してきました。

しかし、2021年に作られた玄米と2022年に作られた玄米を比べると、価格が9月は706円アップ、10月は778円アップといずれも上がっています。その理由は農林水産省によりますと、政府が農家に対して主食米から小麦などへの転作を促すことで、供給量が大幅に減るというような見通しも挙げられているそうです。

作るものを変えることによって補助金なども近年出してきている状況があります。

オンライン直売所「食べチョク」代表 秋元里奈さん:

少し語弊があるので少しだけ補足をすると、実はこの3年間で、米の価格はすごく下がってきていたんですよ。2019年から大体15%ぐらい2年間で下がっていて、2021年からは確かに上がっていますが、実は3年前から比べるとそこよりかは安くなっている感じです。お米がずっと余っている状況が続いてたので、生産調整をして少しずつ戻ってきている感じではあるんですよね。

ただ、2021年からは上がってしまってるところでいくと値上げの一つにはなってしまってるんですけど、結構生産者さん側も、苦しい状況がお米は特に続いてます。

ホランキャスター:

確かにコロナでお米余っていますというニュースを何度もお届けしましたもんね。

井上キャスター:

お米はだいぶ安定していると言いますけど、毎度こういうニュースをお伝えして思いますが、どうしても私たちも値下げが善で、値上げが悪となんとなくニュースとして伝わってしまう。でもそれは国民全体でどんどん貧しくなっている側面があって、物が安くなるということはどこかにひずみがあって、物の適正価格を少し立ち止まらないとと毎度思います。

オンライン直売所「食べチョク」代表 秋元里奈さん:

生産者さんがいなくなってしまったら、二度と作れなくなってしまうので、例えば賃金が上がってないとか根本的な要因は他にもあると思いますが、とにかく安いものというよりかは、適正な価格で、そしてそれを買える状況をいかに作っていくかということも考えなければいけないかなと思います。