「復旧の優先順位が“復興の鍵”の一つになる」

上村彩子キャスター:

「つらいこともあったけれど、前を向こう」と町の皆さんの心を照らすような花火になったんじゃないですか。

喜入友浩キャスター:

そうですね。印象的だったのは、町を離れた人がこの花火大会のために戻ってきたということでした。

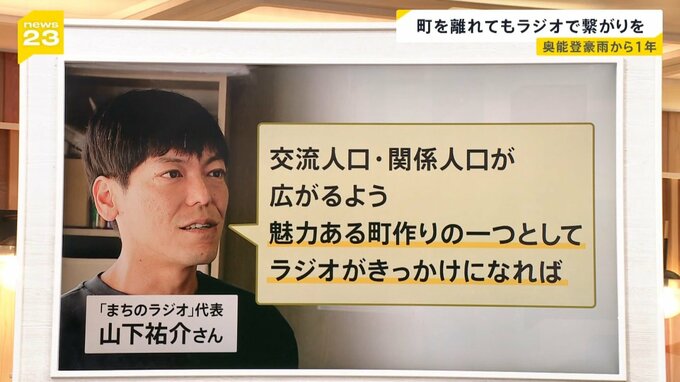

確かに人口は減っています。それでもラジオ局を立ち上げた「まちのラジオ局」代表の山下祐介さんは、「交流人口・関係人口が広がるよう、魅力ある町作りの一つとしてラジオがきっかけになれば」と話されています。

ラジオは全国で、インターネットで聞くことができます。

上村キャスター:

私も7月に奥能登に取材に行きましたが、壊れた建物がそのまま残る一方で、整備されているところもあって、“被災した爪痕”と“復興への歩み”と同時に映し出されてるなと思ったんですが、9月の今の現状はどうでしたか。

喜入キャスター:

正直、大きく変わってないかもしれません。今も道路は片側交互通行であったり、土砂崩れがそのままの箇所も多くあります。

今回、工事関係者の方にもお話を伺いました。新潟から住み込みで能登で復旧工事にあたっている山田興業合同会社の山田治栄代表は、「能登には宿泊施設が少なくて、さらにコンビニも24時間営業ではありません。なので他の地域から作業員を多く受け入れようにも厳しいというのが現状」と話していました。

ちなみに、山田代表が住んでいるところは台所がないという状況なんだそうです。

そしてもう一つ、能登には大きな道路があまり多くありません。なので、工事車両の渋滞というのも起こっています。「たくさん受け入れたいが、能登のキャパシティの限界もある」というジレンマを抱えています。

上村キャスター:

「ゆくゆくは観光客もたくさん来て欲しい」と思っていると思うのですが、まずは住民のインフラ整備が第一優先ですね。

喜入キャスター:

どこから手をつけるのか、その優先順位が復興の鍵の一つになると今回、感じました。

住民に話を聞くと、「なんであの橋から直すんだ。他に通れる橋があるじゃないか」「なんでここはまだなのか、後回しなのか」など、優先順位に関しての不満の声が多く聞かれました。なので、行政は住民の声をしっかり聞いて、どこから手をつけるのかを考えてほしいです。

しかし、力には限界がありますので、いかに効率よく町を戻していくか、そこが鍵になってくると感じました。