中世から近世にかけて、現在の岩手県花巻市に存在した花巻城の本丸御殿跡についての調査で、新たに明らかになったことを報告する展示会が花巻市で開かれています。

この展示会は、平成30年から令和5年にかけて行われた花巻城本丸御殿跡の発掘調査の成果を多くの人に知ってもらうため、調査を行った花巻市総合文化財センターが開いたものです。

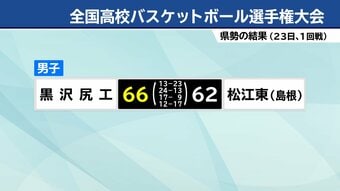

花巻城は中世に花巻地域の地方豪族である稗貫氏が居城としていた「鳥谷崎城」を前身としています。

豊臣秀吉による天正19年の「奥州再仕置」の後、南部氏の所領となり、南部氏の重臣である北信愛が治めるようになり、整備されました。

南部氏が重臣の北信愛を配置したことからも、この城は南部藩の南の防衛の要であったことが分かります。

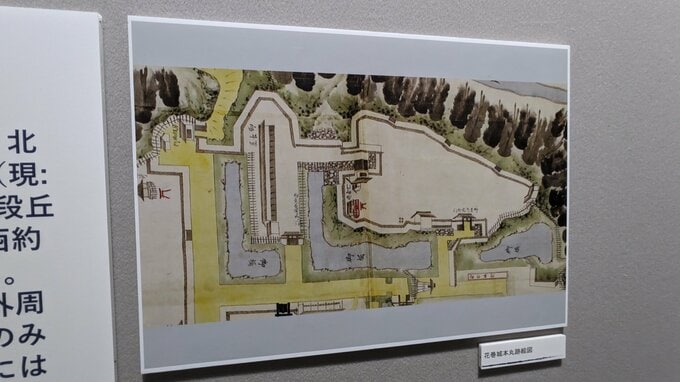

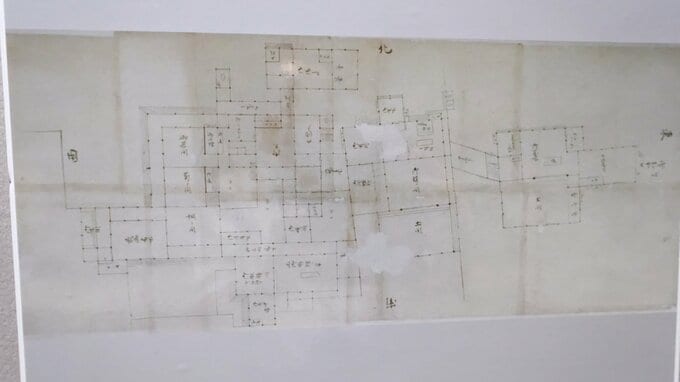

しかし、これまで図面は残っているものの、花巻城の本丸にどのような建物があったかは正確には確認されていませんでした。

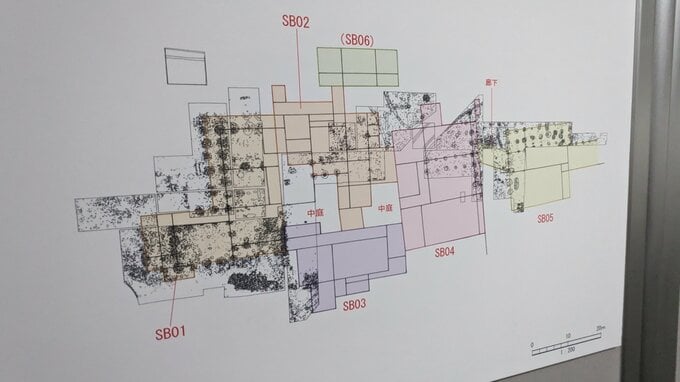

そこで平成30年から5年間、5回にわたり花巻城の本丸部分について調査が行われ、様々なことが明らかになりました。

調査では本丸にある「坪地業」という、礎石を据え付けるための基礎の位置を確認し、それを保管されていた図面と突き合わせ、建物の位置や大きさ、間取りなどを確認しました。

その結果、花巻城の本丸御殿は西側の建物と、東側の建物で棟方向が異なり、建築時期も違うと考えられることが分かりました。