まだまだ暑い日が続いていますが、少しずつ秋の気配が近づいて来ています。夕方ごろから聞こえてくる虫の鳴き声もそのひとつ。虫を観察していると気温や天気がわかっちゃうんです。(アーカイブマネジメント部 萩原喬子)

鳴き方でわかる気温!鳴くテンポがヒミツの鍵

気象予報士 森 朗氏:

秋の虫「コオロギ」は人間と違って体温を一定に保てない変温動物です。その時の気温によって羽を震わせる速さが変わり、鳴き声のテンポが速くなったり、ゆっくりになったりと変化します。

秋になると夕方ごろから聞こえてくるコオロギなどの虫の声。コオロギは気温に合わせて活動が活発になったり、鈍くなります。20℃台は15秒間に約28回、30℃台では15秒間に約46回鳴くそうです。そして15℃以下と35℃以上は鳴かないそうです。

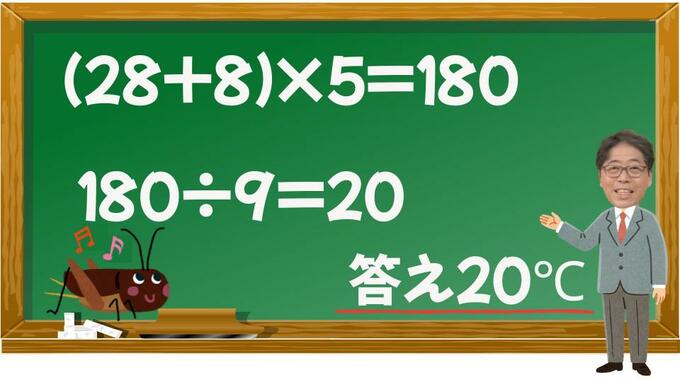

さらに詳しく気温を知りたい場合、こんな方法があります。

アメリカの科学者・ヴァンクリープが発見したコオロギの気温算定法です。

(1)15秒間に何回鳴くか数える

(2)鳴いた回数に8を足しその答えに5をかける

(3)最後に9で割る

15秒間に28回鳴いたとすると最初の計算式は(28+8)×5=180となります。

次に180÷9=20ということでこの時の気温は20℃ということになります。

より正確な気温を知りたい場合は、数回計測して平均を出すのがおすすめです。

飛び方でわかる天気!トンボが低く飛ぶ理由

天気の予測には「観天望気(かんてんぼうき)」という雲や風、動物や生物の行動など自然の現象から天気の変化を経験的に予測する、昔から伝わる知恵があります。

「ツバメが低く飛ぶと雨」という言い伝えは有名ですが、これと同じように「トンボが低く飛ぶと雨」とも言われています。

気象予報士 森 朗氏:

小さな虫たちは空気中の水分が多くなると羽が湿気を帯びて低く飛ぶようになります。するとその虫たちを餌とするトンボも低く飛ぶようになることから「トンボが低く飛ぶと雨」と言われるようになりました。