「信州の戦後80年つなぐ、つながる」。戦時中、武器の生産のため金属類が集められ、寺では鐘を供出しました。

こうした“鳴らない鐘”を「代替梵鐘(だいたいぼんしょう)」といい、今でも寺に吊り下げられていたり、県内に残されたりしています。そこに込められているのは、平和への願いです。

山崎アナウンサーリポート:「長野市の豊野町に来ています。こちらの鐘楼につり下がっている鐘がドラム缶になっています」

長野市豊野町の明圓寺(みょうえんじ)の鐘つき堂にあったのは、砂を詰めたドラム缶です。

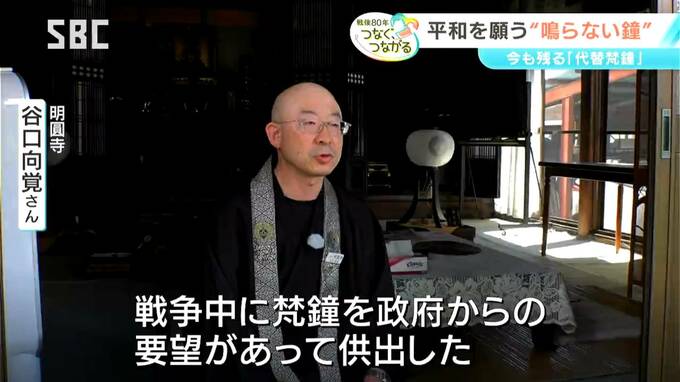

明圓寺・谷口向覚さん:「私の父から聞いているところによりますと、戦争中に梵鐘を政府からの要望があって供出したという話でした」

「国家総動員法」に基づき1941年に、政府が出した「金属類回収令」。物資の不足を補い、武器の生産に必要な金属類を集めるもので、寺の鐘や、仏具、家庭の鍋や釜までが対象でした。

鐘を失った寺では、代わりとなる「代替梵鐘(だいたいぼんしょう)」を吊り下げたところもあり、このドラム缶もその一つです。

明圓寺・谷口向覚さん:「(このドラム缶の前の鐘はいつ頃供出されたんですか?)私が前住職から聞いている話によりますと、終戦の昭和20年のその数か月前に供出したっていう話を聞いております。鐘を供出した10年後ぐらいに鐘楼が歪んでしまう可能性があるということで檀家さんにお願いしてコンクリートのドラム缶をつけたという話を聞いています。(ドラム缶をこのまま維持している理由は?)戦争の傷跡といいますか、戦争に供出した形でこんなことがあったんだよという思いも込めて残しているんだというような話は前住職から聞いたことはあります」

6年前の台風19号災害で浸水する被害にも遭った明圓寺。

災害で寺の歴史を記録した資料も失われ、戦争の記憶を語り継ぐことは年々難しくなっていますが、今も残るドラム缶の「鐘」は平和の尊さを訴えています。

明圓寺・谷口向覚さん:「実際には梵鐘がついていればきれいなんですけど、ドラム缶として残っていることは何よりもかけがえのない大切なことだった。戦争の傷跡としては今となっては深い意味はあると思うので、このまま次世代に受け継ぐことは大切なことかなと思います。日本というのは唯一の被爆国として反戦、戦争をしない国であるということは希望として持っていたいと思います」

飯綱町にも「代替梵鐘」の展示があります。