岩手県奥州市水沢は幕末の蘭学者・高野長英の出身地として知られていますが、実は高野長英だけでなく、優れた蘭学者を多く輩出しています。

当時、最先端であった蘭学において、水沢から多くの蘭学者が出たのか、その理由に迫る企画展が奥州市で開かれています。

「水沢の蘭学」と題したこの企画展は奥州市の高野長英記念館で行われているもので、会場には水沢と蘭学との関わりを示す資料およそ40点が並んでいます。

「蘭学」はオランダ語を通じて、西洋から江戸時代の日本に入ってきた医学や天文学、化学、地理学、兵学などの学問です。

水沢は仙台藩の領地でしたが、キリスト教に好意的で西洋の文化に理解が深かった仙台藩や、学問が盛んな土地であった一関藩の影響を受け、蘭学が発展しました。

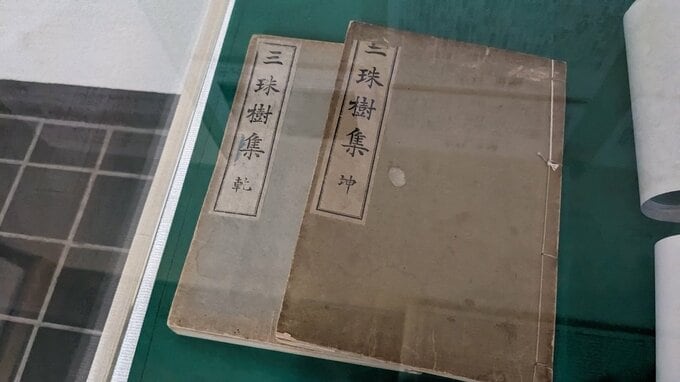

その中で、水沢出身の志村五城、志村東嶼、志村石渓の三兄弟は東京の昌平坂学問所で学んだ後、仙台藩の藩校である養賢堂で若者たちに蘭学を教え、多くの後進を育成しました。

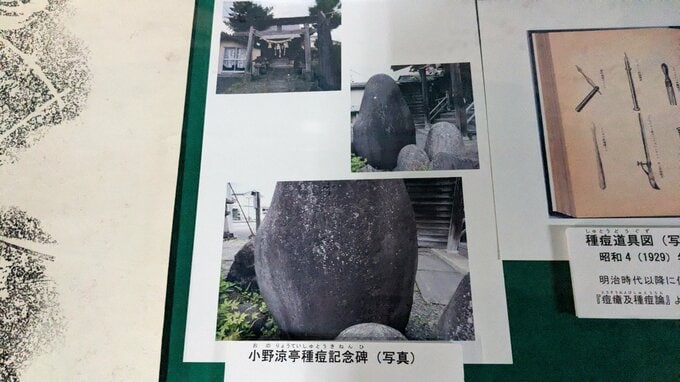

また、医師の小野良策、涼亭親子は天然痘の予防、治療法である牛痘の知識を得て、水沢の人々に種痘を行い、天然痘に苦しむ人々を救ったといわれています。

高野長英記念館の学芸調査員、及川彩さんは「水沢の地から出て、新しい学問を学び、社会に役立つよう生かし、活躍した人がいることを知って欲しいです」と話していました。

この企画展は11月16日(日)まで行われています。