出産後の母親を支える公的な取り組み『産後ケア事業』。母親の健康管理・産後生活のアドバイス・母親のこころのケア・育児相談などを受けることができます。しかし産後ケアという制度自体を知らない人が多い状況です。厚生労働省の「産後ケア事業の利用者の実態に関する調査研究事業報告書(2020年)」によりますと、年間出生数のうち宿泊型の産後ケアを利用した人は0.88%、日帰り型(個別型)の産後ケアを利用した人は1.42%で、まだまだ利用者が少ないことがわかります。産後ケアとはどういうものなのか取材しました。

出産後のママをサポート…少ない自己負担で受けられる場合も

神戸市垂水区にある「りんご助産院」。ここは赤ちゃんを産む場所ではなく、ママのための産後ケア施設です。

この助産院を経営する助産師・林美佐子さん(49)。2年前から神戸市などの委託を受けて産後ケア事業を始めました。丁寧なケアが受けられる助産院と口コミで広がり、今では2~3か月待ちの人気施設です。

(りんご助産院 林美佐子さん)

「赤ちゃんの成長がしっかりできているのかとか、お体の相談とか。助産院って指導があるというイメージだと思うんですけど、やっぱり話を聞かないとその人に合ったケアは見つかってこないので」

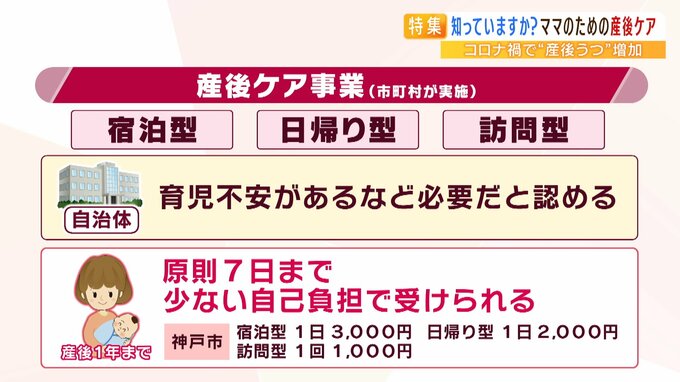

産後ケア事業とは、出産後のママをサポートするもので、助産師などの専門家に心身の不調や育児について相談することができます。国の補助を受けて市町村が実施しているものには、宿泊型・日帰り型・訪問型があります。育児不安があるなど自治体が必要だと認めれば、母親は原則7日まで少ない自己負担でケアを受けられます。

【神戸市の場合】

宿泊型:1日3000円

日帰り型:1日2000円

訪問型:1回1000円

りんご助産院は日帰り型で実施していて1日3組をサポート。取材した日に来ていたのは生後5か月までの赤ちゃんがいるママたちです。林さんはそれぞれの悩みに寄り添います。

(ママ)「うつぶせ寝が始まったら添い寝ってちょっと危ないんですかね」

(林さん)「よくある質問なんですけど、苦しいって思った時にガッて頭をあげられない子はいないんですね。かけ布団とか何か周りにおいているものが顔とかに絡まったり上にのったりしたときに、それをのける知恵や力がないんですよ。その窒息には気を付けないといけない」