“多胎児”の育児を支える仕組みを積極的に使ってほしい

玉置アナ:はい、そして専門家は、双子や三つ子の育児は心身ともに負担が大きく、孤立化してしまう恐れがあるため、豊嶋さんのように自治体などの支援を積極的に頼ってほしいと呼びかけます。

県助産師会 塩野悦子代表:

「早産になりやすかったり、血圧が高くなったり、体に2人の子どもがいるのでいろいろな影響が出てハイリスク(出産)になる。

1人のお子さんをお持ちのママとは、なかなか話が合わなくなっていく。双子ならではの大変さがあるので」

助産師で、双子の出産・育児の経験もある塩野悦子さんは、妊娠から出産後まで、母親の身体的な負担に加え、心理的にも不安になりやすいと話します。

県助産師会 塩野悦子代表:

「産後ケア事業は助産師のいる助産所に行って泊まったり、1日過ごしたりする。育児のことを教えてもらうだけではなく、ママが休息をとれる」

自治体の支援などを柔軟に活用したうえで、休息の時間を確保し、周囲に気軽に相談してほしいと呼びかけます。

県助産師会 塩野悦子代表:

「同じ双子(多胎児)を育てるママさんと、まずはつながる。それからいろいろなサービスを利用するということ。自分ひとりでがんばらないことがとても大事」

増子アナ:「自分ひとりでがんばらない」そのためにも自治体などが「相談しやすい環境」を整え、それを利用していくことが必要なんですね。

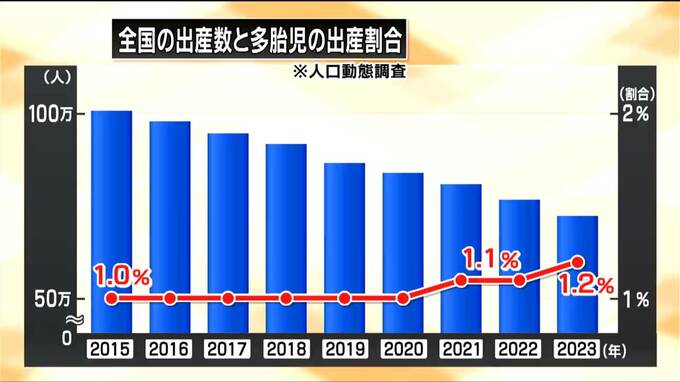

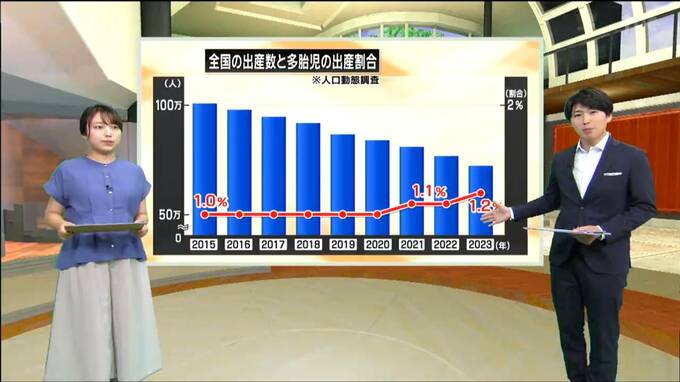

玉置アナ:そうですね。一度に複数の子どもが生まれる割合をこちらにまとめました。

総務省によりますと、全体の出産数のうち、1%程度が多胎児となっています。

増子アナ:100人に1人くらいの割合ですか。育児や家事をしながら、同じ環境の仲間を見つけるのは、なかなか難しそうですね。

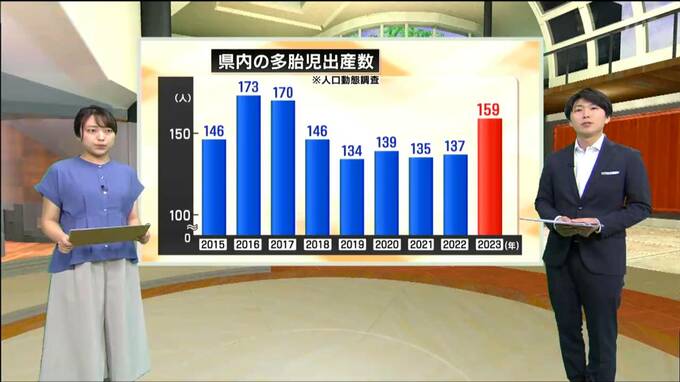

玉置アナ:そうなんです。少子化も進んで、より一層見つけにくそうですね。県内の双子や三つ子の出産数をこちらにまとめました。

おととしは159人と、6年ぶりに150人を超えました。

増子アナ:とはいえ、県内全体で159人なので決して多くはないですね。県内の支援の状況はどうなっているんでしょうね。