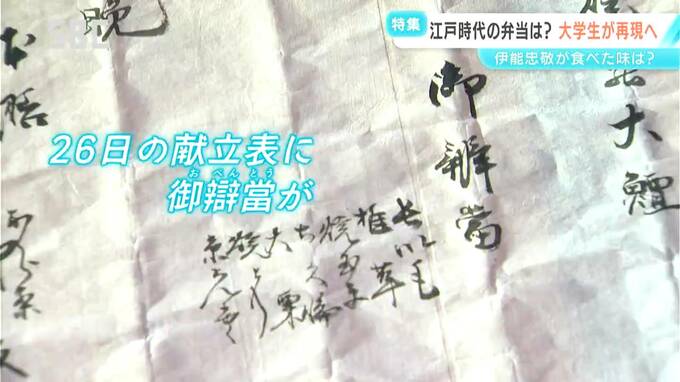

献立の中には、伊能の調査隊の「お弁当」が出てきます。しかし、食材しか書いてありません。

岩波さんは、この食材で現代の江戸弁当を作り上げようと考えています。

岩波さん:「ここに来た大名や偉人が食べたものを再現して、これが本物の観光のプロジェクトにつながる一助になるのではないかと」

残された古文書を頼りに弁当作りに取り組んでいるのは、実践女子大学の食生活科学科の学生たちです。

今回、伊能忠敬の献立表にあった弁当の食材を取り入れて10品目を作ります。

しかし、弁当が作られたのは200年以上前。課題もあります。

大久保洋子さん:「今の人が食べるわけですから、マヨネーズもケチャップも知ってる、食べてる方が食べるわけですから、何これと思われたらアウトなんですよ」

江戸時代の料理書も読み込んでメニューを作ったのは、4年生の小澤友唯さんと山崎結花さん。

トリは火を起こして炭火で焼きます。これは小澤さんの担当。

当時トリといえば鴫などの小鳥でしたが、今回は鶏モモ肉を使いました、

小澤さん:「焦げるのが怖くて難しいです」

工夫を重ねたのはこんにゃくの使い方。

いくつか試してみて味を煮含めた突きこんにゃくに、彩りのニンジン、食感のあるレンコン、キクラゲを合わせました。

山崎さんは、江戸時代、高価だった油を使って揚げ、吹き寄せにします。

街道を通じて下諏訪に届いていた高級食材アワビは蒸し煮に、諏訪湖名産のウナギはかば焼きにします。