■ ブリが長崎の養殖漁業の救世主に!?

【平】:

「どの魚種が長崎の未来を背負っていく魚なんでしょうか?」

環東シナ海環境資源研究センター 征矢野清教授:

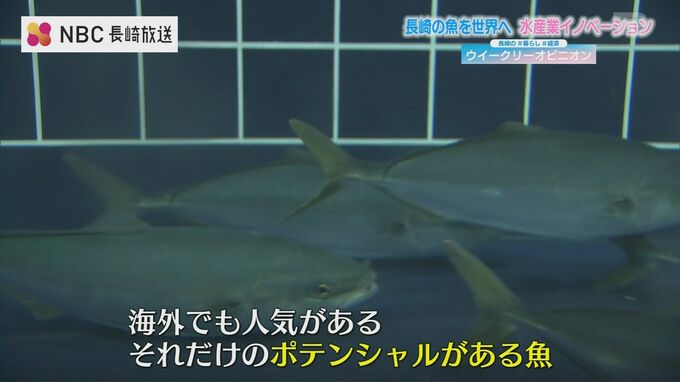

「やっぱりそれは『ブリ』ですね。皆さんに言うと『マグロじゃないの?』という方がいらっしゃいます。実際マグロを食べるところはたくさんありますし、人気はあるんです。

ただ、それ以上にブリは人気があって、特に北米なんかを中心に、輸出もすごく伸びています。海外でも人気がある。それだけのポテンシャルがある魚です。

なおかつ“日本の固有種”なんですね」

実際にブリの輸出量は、このところ右肩上がりに増えていて、アメリカを中心にヨーロッパでの需要も伸びつつあります。

【平】:

「なぜ長崎でブリを主力魚種として養殖の中心に据えていこうということになるんでしょうか?」

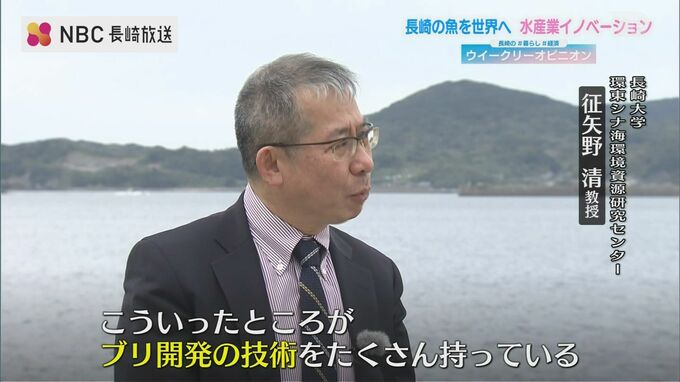

環東シナ海環境資源研究センター 征矢野清教授:

「まず『環境』だと思います。もともと長崎はブリを作っていたという“長い歴史”があるんですね。

それと最近、温暖化が起こってきていて、長崎の“海水温”も少し上がってきています。ただそれが『ブリにとっては少し良い方に向いてる』のかなと思います。

それから長崎県は長崎大学、それから国の水産技術研究所、長崎市の水産試験場、こういったところが『ブリ開発の技術』をたくさん持ってるんですね。

そういう点も、長崎が“ブリの養殖の主産地”になる必要な条件かと思います」

【平】:

長崎県の水産業の救世主が『ブリ』ということに驚きを感じました。タイやクロマグロかなと思っていましたが、ブリが海外で大変好まれている魚であるということで期待が持てます。

長崎の水産業を持続可能なものにするために、“海外への輸出”を見据えたブリの養殖というのは、これから国内の市場が、人口減少に伴い縮小していく中にあって、とても理にかなった考えだなと思います。

ただ、これを実際に進めるにあたっては『課題』もあるそうなんです。

次回は養殖を取り巻く『課題』とその『解決策』。

そして征矢野先生が描く『長崎の水産業の将来像』についてお伝えします。

後編「ノルウェーサーモンに代わって世界がジャパンブリを食べる

『ながさきブルーエコノミー』の課題」(2022年12月1日配信)