“水産資源の保護”に対する国際的機運が高まるなか、世界的には生産量の58%が養殖へとシフトしており『獲る漁業』から『作る漁業』への転換が求められています。

一方、漁業者の減少や高齢化など、長崎の水産業を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。

こうした中、北米を中心に日本固有種“ブリ”の人気が高まっています。長崎で盛んに養殖されている“ブリ”が未来の水産業に向けた“救世主”になるかもしれません。

長崎の暮らし経済を分かりやすくお伝えしているウイークリーオピニオン。

今回のテーマは──

長崎の魚を世界へ水産業イノベーション

平家 達史 NBC論説委員(以下【平】):

長崎県は水揚げされる魚の種類が日本で最も多く、全国でも有数の水産県ですが、一方で水産業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。

いま、長崎の水産業を持続させるために長崎大学などでつくる研究グループが、国と連携したプロジェクトを進めているんです。そのキーマンに私が話を聞いてきました。

長崎大学の研究施設のひとつ、環東シナ海環境資源研究センター。

ここで魚の繁殖や養殖技術について研究しているのが征矢野 清 教授です。

長崎の水産業の未来を占うプロジェクトのリーダーをつとめています。

■ 長崎で揚がる魚は“良い環境で育って旨い”

【平】:

「長崎は本当に海がたくさんあって、こちらに来て魚を食べるとやっぱり美味しいなと。漁獲量も多いですし、獲れる魚種も多いということなんですけど、それらの価値を先生はどうご覧になりますか?」

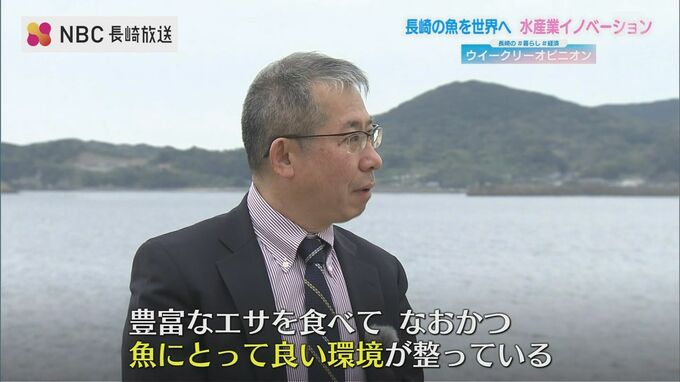

環東シナ海環境資源研究センター 征矢野清教授:

「もともと私は長野県の生まれで、そのあと北海道に行って長崎に来たわけですけど…こちらのやっぱりすごいところは“東シナ海・大陸棚”があって、エサが豊富で、そこに色んな魚が集まってくる。

“魚にとっていい環境”が整っているわけで、そこで自由に泳ぎ回っている魚たちはやっぱり美味しいですね」

豊かな水産資源に恵まれ、基幹産業として発展してきた長崎県の水産業。

『海での漁』と『養殖業』を合わせた生産量は全国3位の規模を誇ります。

■ ❝漁業存続の危機” 資源減少・高齢化・後継者不足

しかしいま、事業の存続が危ぶまれる事態に直面しているといいます。