環東シナ海環境資源研究センター 征矢野清教授:

「特に長崎は人口も減っています。漁業に携わる方も減ってますし、なおかつ高齢化している。

今までは“獲る漁業”…漁船漁業が中心だったんですけど、資源量が減ってきていること、それから温暖化みたいなことで『獲る場所』が変わってきたりとか、『量』が変わってきているという問題もあります。そういった諸々のものが重なって“非常に厳しい状況”にあるということですね」

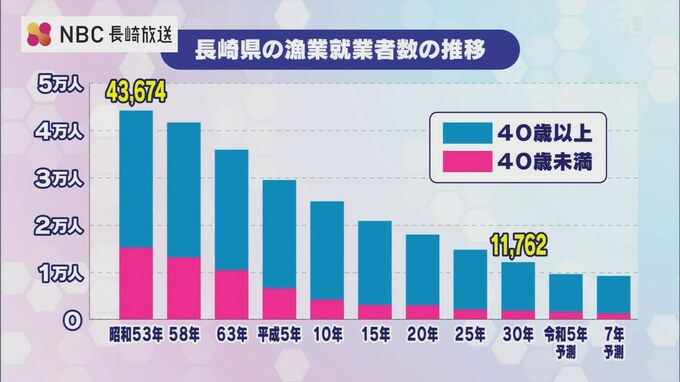

現在、長崎県内で漁業に従事する人の数は、40年ほど前と比べ、およそ4分の1に減っていて、40歳未満が占める割合も下がり、後継者不足が深刻な課題となっています。

さらに『資源保護』に対する“国際的な機運の高まり”もあって、水産業の構造自体が『大きな転換期』を迎えていると征矢野教授は見ています。

■水産業 の“大転換期” 養殖シフトが進んでいない日本

環東シナ海環境資源研究センター 征矢野清教授:

「『獲る漁業』でしか得られない魚もありますけど、我々が日常食べる魚の多くはやはり自分たちで作っていかないといけない。

『育てながら食べるものを作っていかないといけない』そういう時代に来てると思いますね」

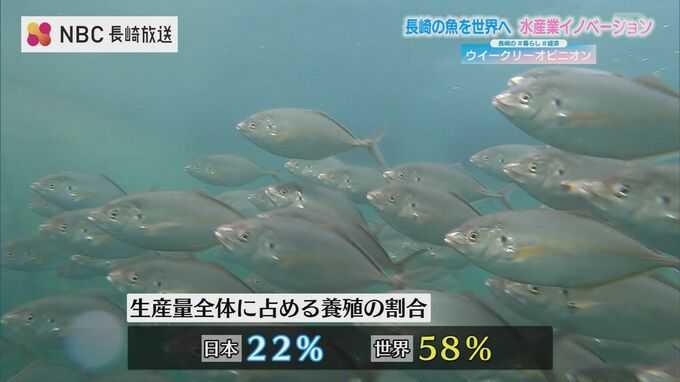

“海での漁”が頭打ちとなる中、海外ではすでに『養殖へのシフト』が進んでいて、生産量全体に占める割合は、日本の22%に対して 世界では58%に上っています。

“獲る漁業”から“養殖”へ──これこそが『持続可能な水産業』を目指す征矢野教授のプロジェクトのテーマとなっています。

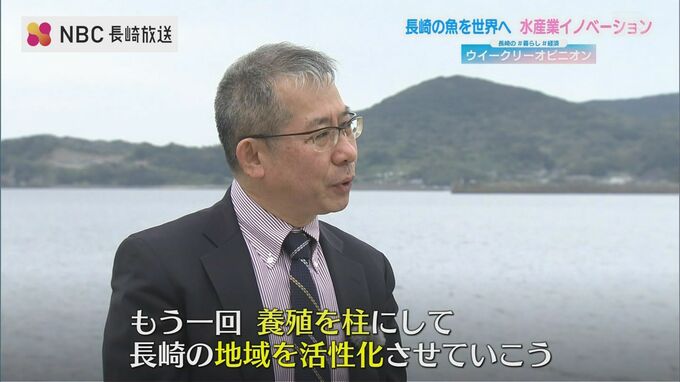

環東シナ海環境資源研究センター 征矢野清教授:

「やっぱり、長崎の場合は基幹産業が海洋なんですね。水産業それから造船業、このいずれも右肩下がりになってきている。

でも、そこに携わっている方々はたくさんいるわけで、そういう人たちの力を使って、もう一回、“養殖”をひとつの柱にして“長崎の地域を活性化させていこう”と。そのための計画をいま立てて動かそうとしているところなんです」

今でもクロマグロやトラフグの養殖で全国一の生産量を誇る長崎県。

しかしこれからの水産業を考える上で、征矢野教授が主力になると考えているのは食卓にもなじみの深い“あの魚”です。