『医工連携』という言葉をご存じでしょうか?医療分野と工学分野が連携して医療現場の課題を工学分野が持つ技術で解決し実用化を目指す取り組みです。岡山大学がその医工連携により広く商品化されれば世界初となる治療用ロボットを開発しました。春川正明コメンテイターの取材です。

「医師の職業被ばく」を防ぎたい ゼロからのスタート

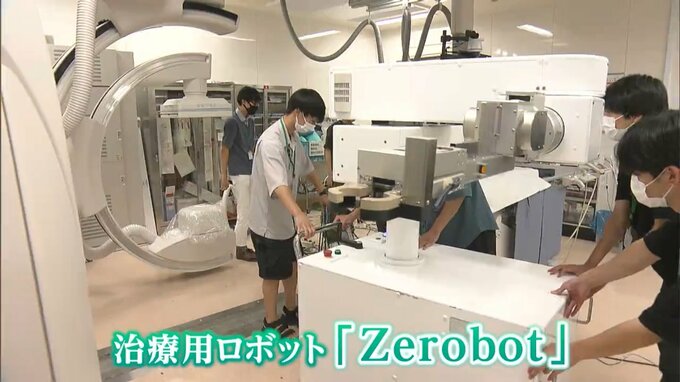

岡山大学工学部の学生たちが運び込んでいるのが今回開発された治療用ロボット「Ze robot(ジーロボット)」【画像①】です。CT・コンピュータ断層撮影の画像を見ながら肺や腎臓などにできたガンに医療用の専用の針を遠隔操作で刺します【画像②】。

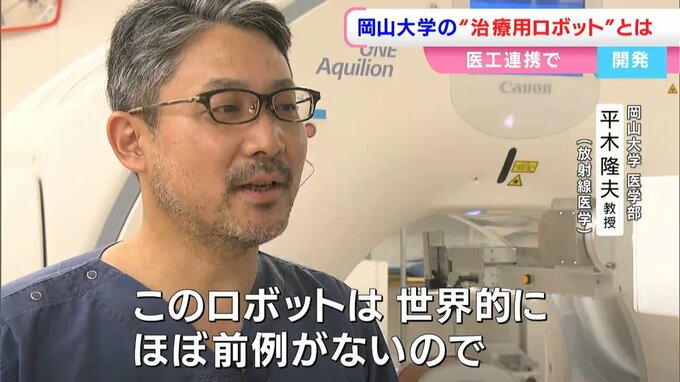

(岡山大学医学部 平木隆夫教授(放射線医学)【画像②】)

「このようなロボットは世界的にほぼ前例がないので、どういうデザインにして、どう動かしていくかも含めてゼロからのスタートだった」

現在はロボットではなく医師が手で針を刺しているのです。間違った所に針が刺さらないようCTで体の中をよく見ながら行います。

(岡山大学医学部 平木隆夫教授(放射線医学))

「まっすぐ刺すのは難しい。CTを見ながら針を刺します。CTを切ってガントリーの中に手を入れて進めます。またCTを撮影して、病変に向かっているかを確認して、向かっていたらまたCTを止めて、こういう作業を繰り返しています」

この治療でガンの組織を取り出したり、ガンを焼いたり凍結したり薬剤を入れたりします。手術で体を切開する必要がないので、患者への負担が小さい治療法です。

岡山大学病院では1年間におよそ640件行われています。ところが、この治療で大きな問題になっているのが「医師の職業被ばく」です。CTは撮影時にX線を出すため装置の近くで治療する医師は被ばくしてしまうのです。

(岡山大学医学部 平木隆夫教授(放射線医学))

「CTからのX線の被ばくしながらやっているが、この被ばくを無くしたい思いで開発しました」

ロボットを使うことにより医師は手術室の中でCT装置から距離を取って手術を行えるようになります。

(春川正明コメンテイター)

「このロボットを使って針を刺す場合も、患者に何かあった時に直ぐに駆け付けられる様に医師はCT室の中に居ます【画像④】。ただこちら【画像⑤】に見えます鉛が入った遮へい板があるので、医師が職業的被ばくをすることは全くありません」

医師は被ばくを気にすることなく、少し離れた場所からコントローラーでボタンを押してロボットを操作します。