太平洋戦争の終戦から80年。戦争が終わった後もアメリカ軍の爆撃の標的になっていた島が大村湾にあります。なぜ爆撃は続いたのか?そしてそれによって変わってしまったものもありました。大村湾に浮かぶ「射爆場」と呼ばれた島の知られざる歴史です。

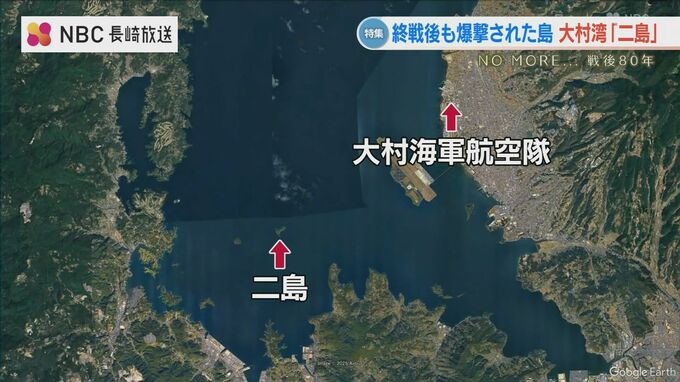

大村湾の南東部、長与町の沖に浮かぶ島、二島。島が2つ並んでいるように見えることからその名がついたとされています。長さは400メートル。島への定期便はなく普段は訪れる人もほとんどいない無人島です。

長記者レポート「私の後ろに広がるのが大村湾で、ここから5キロほど沖にあるのが二島です。実はこの二島、戦時中から戦後にかけて非常に特殊な歴史を歩んだ島なんです」

最初の謎──

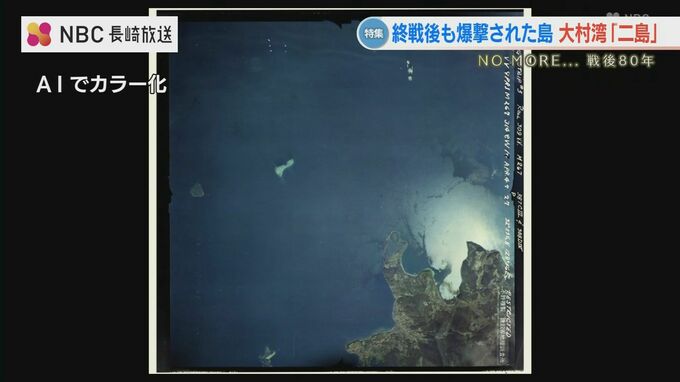

終戦の2年後にとられた二島周辺の白黒の空中写真にその《歴史の一端》が記録されていました。当時の二島が白っぽく写っているのに対し、岬や隣の島は黒っぽく写っています。白黒の写真をAIでカラー化してみると──

《黒く写っていた陸地》が緑色になった一方で、二島は《白っぽいまま》です。生えている木がなく地面がむき出しになっていたと考えられます。なぜこんな姿になったのでしょうか。

二島の歴史を知る人を訪ねました。川口泉さんです。川口さんは昭和12年生まれで現在88歳。二島のある歴史を語ってくれました。

川口泉さん「標的にして機銃掃射の標的と爆弾の投下の標的。それに使ってたんですよね」

爆撃訓練で、標的となる場所を「射爆場」といいます。二島は射爆場の島だったのです。アメリカ軍がアメリカ国内で行った爆撃訓練の映像を見ると、射爆場では実弾が使用されていることが分かります。

このような訓練が小さな二島を的にして行われていたといいます。地面がむき出しになった理由は爆撃によって樹木がなぎはらわれていたためでした。

川口泉さん「大きな250キロ(爆弾)が落ちた穴は15メートルくらいのすり鉢状の穴ができてたですからね。樹木は全然裸になってしまったですから。爆弾で飛ぶし燃えるし」

二島はもともと旧日本海軍の射撃演習場だったといいます。近くの大村には海軍航空隊の基地がありました。しかし、二島で本格的な爆撃が始まったのは戦後になってからでした。二島を接収したアメリカ軍がここで訓練をはじめ、朝鮮戦争の頃にはその激しさも増していたといいます。二島での戦争は戦後も続いていました。

川口泉さん「爆発したら、窓が揺れるくらいひどかったですね。相手は訓練だったでしょうけどね近くの人は戦争の続行みたいな。爆弾おちてきたり」

今、二島はどうなっているのか、川口さんに船を出してもらい上陸しました。

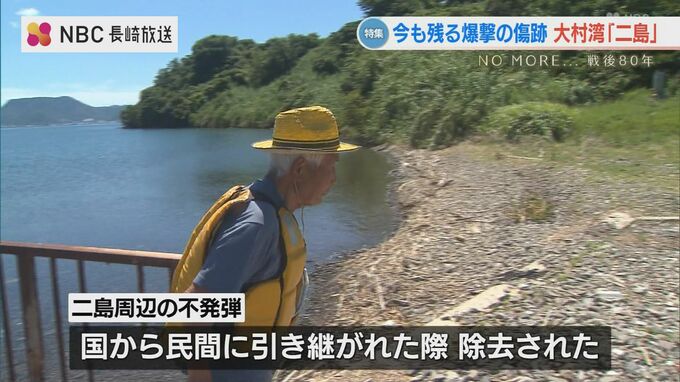

過去にレジャー施設として整備が行われ、桟橋やトイレも設置されています。管理が国から民間に引き継がれた際に、島やその周辺に沈んでいる不発弾の処理が徹底的に行われました。島にはその整備が終わったことを示す碑も建てられていました。

しかし、今でもまれに弾丸の破片のようなものが打ち上げられることがあります。

川口泉さん「多分、機銃弾の中の鋼鉄のやつだろうと思います。なんか弾丸のごとしとるでしょこの青くなっているのがこれを包んでいた砲金」

川口さんはその時の爆撃で島の形が変わってしまったといいます。

川口泉さん「爆撃でずっと堀り起こされたりなんかして。ここは昔はね、船がこんげん満潮やったら船が通るくらいやったですよ。それが爆撃で埋まったりして」

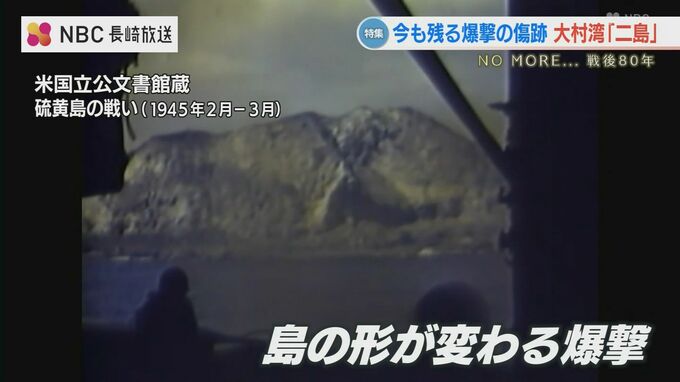

島の形が変わってしまう爆撃。かつて沖縄戦や硫黄島の戦いで起きたことが規模こそ違うものの戦後になってからも大村湾の二島で続いていました。そして、そのことを示す資料がありました。

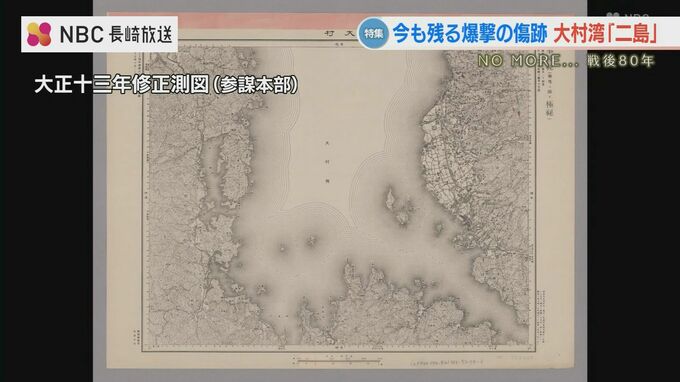

大正時代に作られた大村湾の地図。二島の島の高さも示されています。一番高いところで22.3メートル。

ところが現在の地図では一番高いところが21メートル。1.3メートル低くなっています。

さらに右側の部分では等高線が一本少なくなり低くなっていることが読み取れます。激しい爆撃で島の形が変わっていました。

川口泉さん「今は、雑木が生えて緑になっているけど前は山肌そのままだったですからね。その時にはひどかったなという感じですね。爆撃の傷跡がですね」

戦争が終わってからも爆撃され続けた島「二島」

射爆場に関する資料はほとんど残っておらず実態はわかっていませんが、昔とは変わってしまった島の形が歴史の事実を伝えています。