ロシア・カムチャツカ半島付近の巨大地震で、鹿児島県内に一時、津波注意報が発表されて1週間です。市町村によって避難指示が出たり出なかったりと、なぜ判断が分かれたのか?専門家は「冷静な判断が必要」と話します。

先月30日、ロシアのカムチャツカ半島付近で起きた巨大地震。気象庁は一時、東日本の太平洋側を中心に津波警報を出し、鹿児島県内には全域に津波注意報を発表しました。県内では種子島熊野で最大70センチ、志布志港などでも50センチの津波を観測しました。

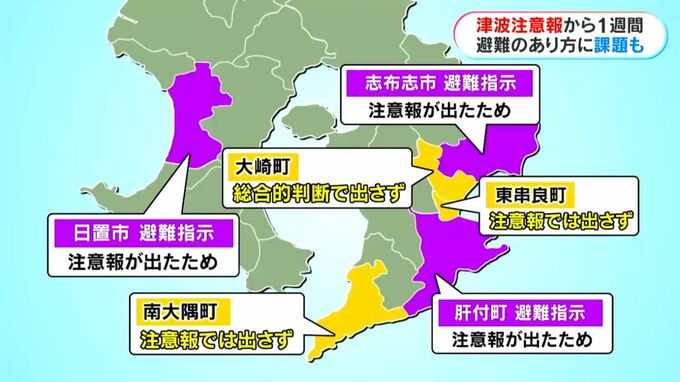

しかし、自治体の防災対応は分かれました。震源から直線距離で最も近い、大隅半島の太平洋側では、津波注意報を受けて、肝付町と志布志市は避難指示を発表。さらに、東シナ海側の日置市も沿岸地域に避難指示を出しました。

一方、大崎町、東串良町、南大隅町は「注意報で出さない」「総合的に判断した」として対応が分かれました。

自治体によって分かれた判断に、住民は…

(志布志市の住民)「避難所をまめに開設してくれる」

津波注意報は、予想される津波の高さが1メートル以下の場合に出されます。鹿児島大学・井村隆介准教授は、今回のように「遠方で起きた地震の場合は、津波の到達まで時間がかかるため、冷静な判断や行動が必要」と指摘します。

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「基本的に注意報は『(海や河口から)離れてください』まで。避難は約束事としてないので、避難をさせるには考える必要があったのではないか。こういう情報が出たらこうしましょうというような、一対一のひもづけられたマニュアル的なものしかないという感じ」

一方、避難指示を出した肝付町と志布志市の避難所では、のべ71人が避難しました。避難所の開設も自治体によって対応に違いが出たことについては…

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「避難指示は出さないまでも、(自主避難者向けに)高台の避難所を開放して、周りに人がいるほうが安心する人がいるのは間違いない。そういう人たちのために開放するのは自治体がすること」

3000キロ以上離れた場所で起きた地震。県内での津波対応に多くの課題も残しました。