小中学生の皆さんは夏休みの宿題、進んでいるでしょうか?「苦手」という声も多い、作文のコツを学ぶ教室が鹿児島市で開かれました。原稿用紙に書き始める前のひと手間が大切だといいます。

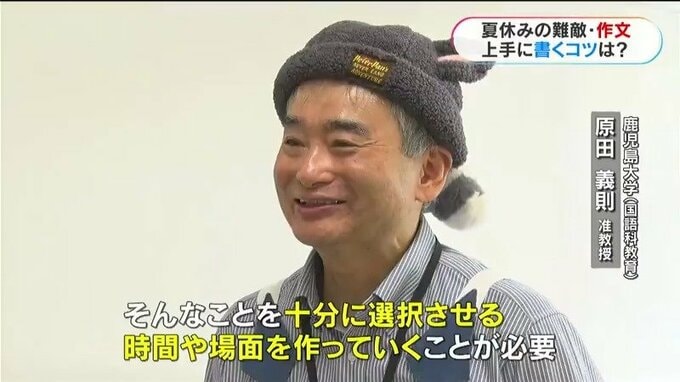

土曜日に開かれた「わくわく作文塾」。小中学生およそ140人が参加しました。「トトロ先生」こと、鹿児島大学教育学部の原田義則准教授や、現役の教師らが作文の書き方をアドバイスしました。

(記者)「夏休みの宿題の定番と言えば作文ですが、みなさん作文についてどう思っているんでしょうか」

(小学6年生)「いろいろと考えて書くのが面倒くさい」

(中学1年生)「作文って何であるんだろうって思い、苦手意識が強かった」

「苦手」という声の多い作文。いきなり原稿用紙に書き始めると壁にぶつかりやすいといいます。

そこで、自分を主人公に、いつ、誰と、どんなことがあったか、どんな気持ちだったかを書き出してみます。この時、保護者が大切にしないといけないのが子どもとの「対話」と「選択」です。

「(先生)どこの祭り?」

「(子ども)塩釜神社」

(鹿児島大学・国語科教員 原田義則准教授)「子どもの作文ではなくて、指導しすぎるあまり、先生(保護者)の作文になってしまうことが一番まずい。子どもたちはこんなことを書きたい、こんな書き出しをしたい、こんな構成でいきたい、そんなことを十分に選択させる時間や場面を作っていくことが必要」

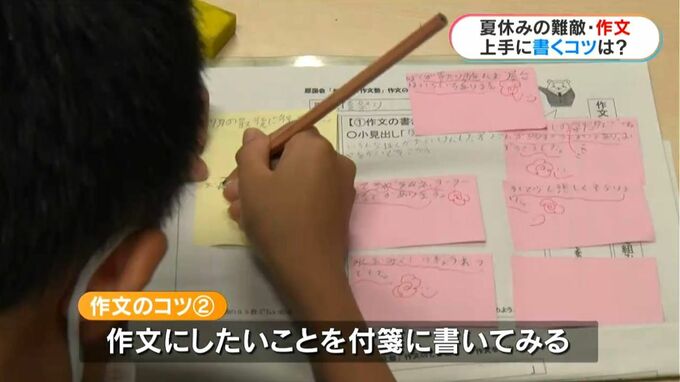

次は組み立てです。作文にしたいことを付箋に書いてみます。その付せんのパーツを並べて「設計図」をつくってから原稿用紙に書き始めると、頭の中が整理できて、作文が書きやすくなります。

(小学6年生)「結構、簡単に書けるようになった」

(中学1年生)「自分で思っていたよりもたくさん書けるようになったから、参加して良かった」

(鹿児島大学・国語科教員 原田義則准教授)「そこ(各場面)で何を感じたかといったことを自分自身と向き合っていくことがまず第一歩だと思う。最初から『これ書きなさい、あれ書きなさい』ではなく、しっかりとまずは認め、褒めてあげること、それが第一歩かなと思う」