うるま市の田場小学校。この日3年生と5年生を対象に、中部農林高校福祉科の生徒による出前授業が行われていました。テーマは『海を越えてつながる心・命』。

『島に人影なくフール(昔の豚小屋)に豚なし』

沖縄は先の大戦により、多くの県民が食糧難に苦しみ、過酷な状況下での生活を強いられました。戦前10万頭はいたとされる豚は、地上戦によっておよそ7700頭までに激減。

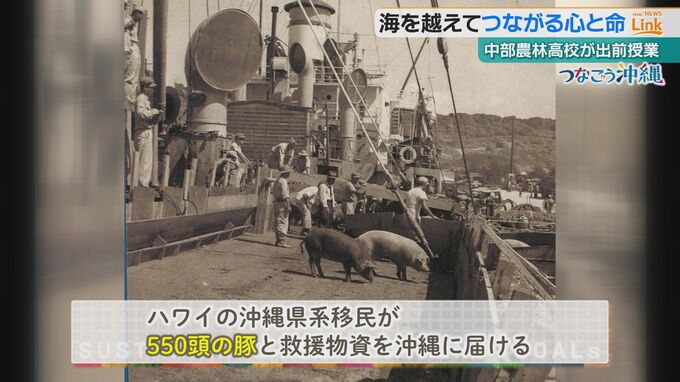

故郷の惨状を知った、遠くハワイの沖縄県系移民は550頭の豚と救援物資を調達し、うるま市のホワイトビーチに届けました。

沖縄の食糧難を支え、養豚の復興につながった逸話を次世代に伝えようと行われた出前授業。小学生たちは当時の写真をみながら、どのような状況で豚が送られてきたかなどを考えます。

児童たちのディスカッション

「これ豚を飼育してないよ、豚を乗せているんじゃないの?」

「豚を船に乗せて運んでいる」

「外国から来たんじゃない」

「ほかの国から豚が沖縄に運ばれてきた」

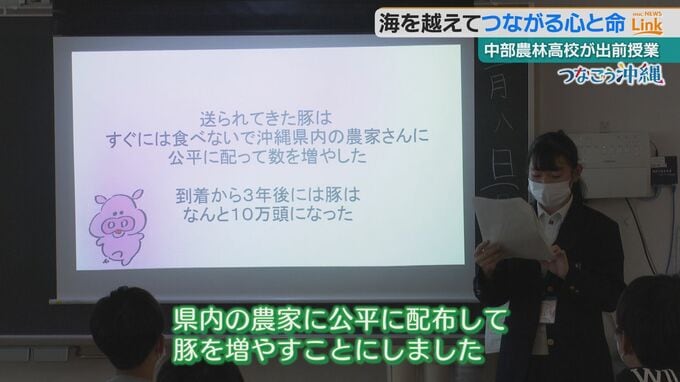

グループワークの後は、高校生たちがスライドを使ってハワイから豚が送られた経緯を発表しました。

中部農林高校の生徒たち

「1945年沖縄戦があり、沖縄は多くの命、家、食料を失いました。沖縄を助けてあげよう!と、生きている豚約550頭を乗せ、豚は船に乗せられ、沖縄に送られてきました」

「送られてきた豚はすぐに食べるのではなく、県内の農家に公平に配布して豚を増やすことにしました。そして、沖縄に到着して3年後には10万頭に増やすことができました」

「豚は沖縄の人にとって切っても切り離せない存在です。みなさん、感謝して豚肉を食べましょう」

初めて聞く移民の人たちの偉業と故郷を救いたいという思いに触れ、田場小学校の児童たちは、どう感じたのでしょうか。

児童は

「豚と沖縄の関係性がまったくもってわからなかったので、今回よく知れたので良かったかなと思います」

「生まれた時から豚肉が好きじゃなくて、今日の話を聞いて、これから豚肉を食べたいです…ありがたく」

今回の出前授業は、中部農林高校の生徒たちにとって、ここまで命を繋いできてくれた先人への尊敬と感謝の心を育てること、そして地元うるま市のために、自分たちにできる社会貢献をすることを目的としています。

中部農林高校の生徒

「達成感、よかったなーというのが一番で、小学生の子たちにもう少し丁寧に教えられるように、またよりいっそう勉強していきたいなと思いました」

「海から豚がやってきたという話も知らないままで急にやってみたいなこと言われたので、

できるかすごい不安だったんですけど、今日終えてみて、新しいことも学べたし、自分も相手も勉強になってすごく楽しかったというのもあります」

沖縄の人々のくらしと豚肉文化を守ったハワイのウチナーンチュたちの思いはしっかりと次の世代に受け継がれています。