今年48回目を迎える隅田川花火大会。都心のビル群に囲まれた中で開催される珍しい花火大会として知られています。街中のため、歩きながら観覧するスタイルの花火ですが、どんな気象条件が揃うとより美しく花火が見えるのでしょうか?(アーカイブマネジメント部 萩原喬子)

隅田川花火大会、昔は「両国の川開き」

現在の「隅田川花火大会」という名称は昭和53年(1978年)からと比較的新しいものです。それ以前は「両国の川開き」と呼ばれていました。その起源は、江戸時代の享保17年(1732年)にまで遡ります。この年、大飢饉が発生し、多くの餓死者が出た上に、疫病も大流行しました。その翌年、1733年(享保18年)に8代将軍・徳川吉宗が犠牲者の慰霊と悪疫退散を願って「水神祭」を開催。その際の余興として花火を打ち上げたのが「両国の川開き」の始まりと言われています。

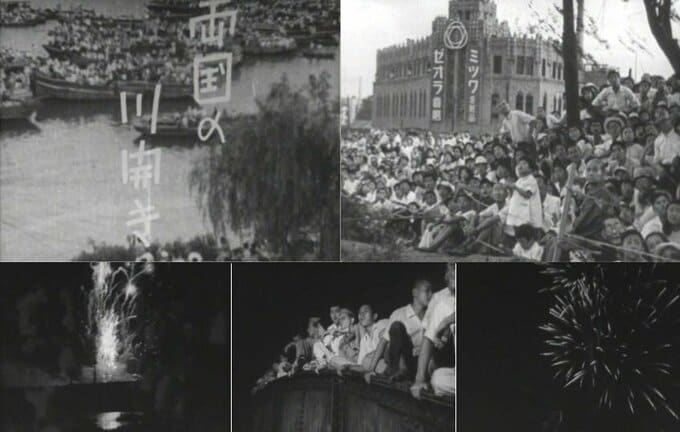

TBSアーカイブスに残る一番古い「隅田川花火」

TBSのアーカイブスに残る最も古い映像は1948年(昭和23年)の「両国の川開き」でした。戦争のため一時中断されていましたが、この年、11年ぶりに復活。両岸を埋め尽くした60万人の観衆が、夏の夜の江戸情緒を満喫しました。しかし交通事情の悪化や建物の密集、隅田川の汚染などを理由に1961年(昭和36年)の開催を最後に「両国の川開き」は幕を閉じました。

その後、1978年(昭和53年)に「隅田川花火大会」として復活し、現在のスタイルになりました。現在は、第1会場と第2会場、合わせて2万発以上の花火が打ち上げられ、同時に花火コンクールも開催されています。